Pour un artiste, l’interview n’est pas un exercice anodin. En répondant aux questions, l’intéressé perce à jour un mythe aussi obscur que tenace, voulant que l’artiste soit incompris. Comme un argument d’autorité, « le talent » ferait de lui un être touché par une grâce qui le dépasse – laissant, au passage, le spectateur à la ramasse. L’interview coupe court au fantasme. L’artiste s’explique. En 1971, au détour d’une interview justement, le chanteur Jacques Brel finissait d’achever le mythe : « Le talent, ça n’existe pas. Je crois qu’avoir envie de réaliser un rêve, c’est le talent. Et tout le restant, c’est de la sueur, c’est de la discipline. Les artistes, je connais pas. »

J’ignore si Aristide Barraud connaît cette réplique, pourtant, elle lui sied à ravir : le sens de son œuvre ne repose pas tant sur ce qu’il fait ou ce qu’il crée, mais sur l’énergie avec laquelle il s’acharne. La dalle insatiable qui l’anime. Quoi qu’il fasse.

Il y a sept ans, cet ex-rugbyman était sur le terrain. Acharné, promis à une prestigieuse carrière sportive dans l’équipe d’Italie. Mais au mauvais endroit, au mauvais moment, le 13 novembre 2015 lui tire dessus. Il se relève mais les blessures laissent des traces. Aristide doit renoncer à ses ambitions.

Que faire alors de toute cette énergie ? Et surtout, comment la raviver ? Pour se reconstruire, le jeune homme se met au travail et s’essaye à tout ce qui le traverse : l’écriture d’abord, puis la photographie et le collage. En 2019, il intègre l’école d’art et de cinéma Kourtrajmé. Pourvu que la passion dévore la destruction.

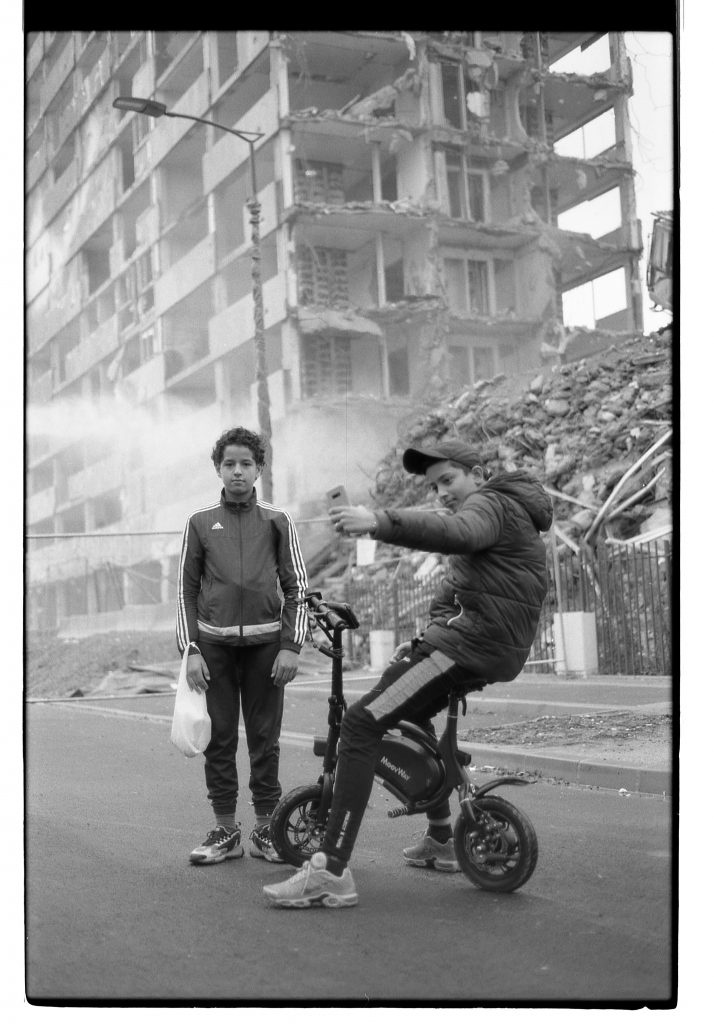

Aujourd’hui diplômé, il publie « Bâtiment 5. Courte Vie Pleine » un recueil d’écriture et de photos (édition du Seuil) qui renferme deux années d’expositions sauvages au cœur d’un bâtiment en démolition de la cité des Bosquets (Montfermeil). Entre les pages, il raconte une œuvre monumentale, éphémère forgée sur un champ de ruines. Les parallèles avec son propre parcours sont tacites mais flagrants.

Mais l’œuvre marque surtout un tournant décisif : elle scelle l’entrée du sportif dans la cour des artistes. Une résilience, une réussite. Et pour Aristide, réussir c’est vivre.

Comment es-tu devenu artiste ?

Maintenant que je clore ce cycle de sept ans, j’ai l’impression que toute ma vie a appartenu à ce processus. Même quand je jouais au Stade Français, j’ai toujours mené des projets artistiques ou des films. Mais c’est la publication de mon premier livre, il y a cinq ans, qui a vraiment marqué un tournant (ndlr, « Ne sombre pas », publié aux éditions du Seuil, qui revient sur sa reconstruction physique et psychique après les attentats du 13 novembre 2015). Nous sommes en 2017, je renonce au rugby et je me rends compte que ce que je veux faire de ma nouvelle vie, c’est écrire. Après Ne sombre pas, j’ai donc voulu travailler sur un roman, mais ma maison d’édition me dit de ralentir, de prendre mon temps, car la concurrence est rude. À cette époque, ça m’a frustrée : en tant que sportif, j’étais plutôt habitué à la réponse immédiate. En un match, tu sais si tu es bon ou non. Là, j’avais cette peur des temps longs, du vide. Alors, pour patienter, je me suis mis à travailler. Je passais mon temps à la bibliothèque à étudier la photo, l’architecture. Et j’ai commencé à écrire. Tout le temps, et partout : je passais beaucoup de temps sur les toits pour réapprendre à vivre en ville. J’écrivais sur les façades d’immeuble, les murs, les cheminées, mais aussi sur des photos que je prenais ou des collages. Ce n’était pas encore une option de carrière mais ça me faisait beaucoup de bien. C’était presque nécessaire à ma survie.

Et un jour, tu postules à l’école Kourtrajmé…

Nous sommes en 2019. Je vis une période très difficile. Je travaille beaucoup et j’aime ça, mais je reste souvent seul. Je n’arrive pas vraiment à trouver des gens à qui confier mes peurs, mes doutes. Un soir, alors que je rentre chez moi à Massy, ma mère me parle de l’école Kourtrajmé et d’une nouvelle section Art & Images dirigée par l’artiste J.R. Il me restait trois jours pour postuler. Alors, j’ai monté un dossier et j’ai été pris. Je n’envisageais pas de faire carrière ou de postuler à d’autres écoles. Ce qui m’attirait, au-delà de ces noms avec lesquels j’ai grandi -Oxmo Puccino, Vincent Cassel, la Mafia K’1Fry – c’est l’esprit du collectif et la manière d’enseigner : pour apprendre, il faut faire, créer essayer. Je me suis vraiment identifié à cela.

Crédit photos : Aristide Barraud.

Au fil de ton parcours, tu t’intéresses à l’histoire des cités françaises. Aujourd’hui, tu publies « Bâtiment 5, Courte Vie Pleine » : un recueil de photos et d’écriture qui documente, pendant deux ans, la destruction d’un bâtiment de la cité des Bosquets Montfermeil. Tu y as également exposé des photos, des phrases et des collages monumentaux. Portes-tu un attachement réel à cette cité ou s’agit-il d’une étude de cas comme une autre ?

Je n’ai pas grandi aux Bosquets. Mais cette histoire des cités ouvrières, c’est aussi la mienne. Celle de mes parents et grands-parents. Grâce à l’écriture de ce livre, j’ai pu rentrer dans les détails de ces grands ensembles, et prendre conscience de la spécificité de chaque territoire, y compris celui-là. Quand j’intègre Kourtrajmé en 2019, je ne connais rien des Bosquets Montfermeil, et, pour être honnête, je m’en fiche ! Mais c’est là que se trouve l’école. Et, par la force des choses, je commence à me documenter, à chercher des images d’archives, à fréquenter le quartier et les gens. Bref, je puise dans le territoire. Et puis, il y a ce Bâtiment 5 qui vit les derniers mois de sa vie. J’aime écouter les gens m’en parler. La place qu’il a tenu dans leur vie et leur paysage. Chacun a son histoire, son anecdote Sa destruction brutale fait écho à beaucoup de strates de ma vie. Alors je décide de le raconter à mon tour. Le bâtiment 5, mais de mon point de vue. Celui d’un regard inconnu, extérieur qui assiste à sa destruction, et à la vie après sa disparition. D’abord en projet de fin d’étude, puis en véritable projet personnel. Et puis, j’ai toujours été sensible à ces spectacles de construction et de destruction. De la démolition de l’usine Renault en 2012 jusqu’aux cités que j’ai vu s’effondrer en 2019, ils ont toujours accompagné mon esprit.

Le regard porté sur les cités est difficile à cerner : comment parvient-on, lorsqu’on est un point de vue extérieur, à retranscrire l’identité d’un lieu sans tomber dans la caricature ?

Dès que j’ai compris qu’il allait se passer quelque chose dans le bâtiment, je me suis donné un mot d’ordre : être juste. Du premier au dernier jour du projet, et jusqu’à la promotion du livre. C’était décisif pour moi. Dans l’attitude comme dans les choix que j’ai fait, tout a été pesé. Chaque mot, chaque phrase, chaque photo. Les gens qui sont cités ou photographiés sont toujours consultés. Cela demande une éthique très très rigoureuse – et parfois beaucoup d’imprévus ! – mais cela paye car il n’y a ni voyeurisme, ni misérabilisme.Tout s’est joué sur la confiance.

C’est une histoire d’abandon, la cité des Bosquets pour beaucoup de monde. Les gens ne perdent pas qu’un bâtiment : ils perdent un paysage, des repères, des souvenirs. En parlant avec eux, j’ai constaté qu’ils ressentaient presque un manque physique. Comme les gens qui perdent un membre, ils vivent avec des bâtiments fantômes. Moi, j’ai pris un morceau de l’histoire qui, elle, ne bougera pas. L’œuvre reste. Ce n’est pas mon rôle de prendre parti ou de faire justice. Ce que je voulais, c’était raconter l’histoire de ce bâtiment, de mon point de vue, mais avec les autres.

“C’EST UNE HISTOIRE D’ABANDON, LA CITÉ DES BOSQUETS. LES GENS NE PERDENT PAS QU’UN BÂTIMENT MAIS UN PAYSAGE, DES REPÈRES, DES SOUVENIRS.”

Aristide Barraud

Dans ta démarche, il y a une volonté de retenir le passé, d’immortaliser ce qui n’est plus. Pourquoi es-tu attaché à cette idée ?

Je n’en ai aucune idée. Mais je pense avoir laissé des pistes dans le livre. Et c’est une sensation que j’ai toujours eu : retenir les souvenirs, garder impérativement et d’une manière ou d’une autre, certaines images en mémoire.

En publiant ce livre, tu fais justement de la cité des Bosquets un lieu dont il faut se souvenir, au-delà du cercle de ses habitants. Mais pourquoi mériterait-elle qu’on se souvienne d’elle ?

Parce que ce bâtiment est une Histoire de France. La cité des Bosquets et tout ce qui s’y est passé comme ce processus d’abandon progressif appartient au récit contemporain de notre pays. Et même si les institutions refusent encore de la regarder en face, il y a bien un moment où il faudra le faire. Maintenant ou plus tard. Il y a beaucoup de gens, de ma génération notamment, qui en ont besoin. On le constate, rien que dans le cercle artistique : le nombre de livres, de films, de séries qui émergent au sujet de ces grands ensembles est phénoménal ! On assiste à une créativité massive et fulgurante en la matière. Et je suis heureux, en ce qui concerne « Bâtiment 5 » d’y participer. C’est une histoire à la fois collective et individuelle.

Avec ce projet « Bâtiment 5 », on assiste aussi à une performance de terrain : dans les films et les photos, on te voit bouger, coller, travailler sur des espaces à grande échelle. As-tu retrouvé, ici, le goût de la performance physique ?

Complètement ! C’était comme une drogue d’être et de faire ce bâtiment avec les autres. J’ai retrouvé cet esprit collectif auquel je suis tant attaché. Être actif ensemble m’a profondément animé : dans le froid, la chaleur, la tempête, la pluie, la canicule… Une identité que j’ai souhaité retranscrire dans le livre : je ne voulais pas qu’il soit trop propre : il n’y pas de numéro de pages, pas de sommaire ou d’index. Le papier est cartonné et l’écriture manuscrite. Il y a un rapport à l’objet, aux textures, aux reliefs qu’il était important de faire apparaître.

Dans ce projet collectif, il y a aussi le sous-texte de ton histoire personnelle, notamment le tournant de « l’après 13 novembre ». Est-ce une analogie que tu souhaites entretenir ou, au contraire te détacher ?

L’analogie est évidente mais je ne m’y sens pas attaché et n’ai pas voulu m’étendre dessus. Dans le livre, je ne le mentionne qu’une fois. Bien sûr, sans l’épisode des attentats, je serai encore sur le terrain. Et les deux ou trois années qui ont précédé Koutrajmé ont été une période de grande destruction. J’avais 28 ans et tout ce pour quoi j’avais travaillé volait en éclat. Une réalité déchirante mais dont je n’avais pas l’apanage. C’était la situation de plusieurs milliers de personnes. La vie continuait et il a bien fallu que je me reconstruise. C’est là que se trouve l’enjeu personnel du livre. Car cette période de destruction s’est arrêtée au moment où j’ai franchi les portes du bâtiment 5.

Crédits photos : RR Lomo et Petite, Aristide Barraud.