Dans une symphonie de paysages peints et dépeints, l’Hôtel Jacquemart-André ouvre ses portes aux peintures et aquarelles d’un maître de la couleur : William Turner. Tout droit sorties des collections de la Tate Modern, les œuvres de Turner cultivent, même après un long voyage sous la Manche, un potentiel d’évasion sans frontières, ni blasons.

UNE SECRÈTE OBSESSION DE LA COULEUR

Voyageur hors pair, peintre de génie, Turner, se fit, sans le savoir, maillon insoupçonné d’une timide modernité. À première vue c’est vrai, ses peintures officielles ne laissent entrevoir qu’une sagesse d’élève appliqué : l’artiste manie sa technique, connaît ses classiques, répond sans sourciller aux commandes prescrites. Cathédrales, châteaux, paysages de montagnes, ses toiles publiques, comme le Château de Kilgarren, incarnent l’âge d’or du romantisme anglais. Mais c’est à l’ombre des regards, dans l’intimité de son atelier, qu’un artiste plus curieux, se laisse aller, au mépris des règles et des codes édictés.

Le talent encore dompté par la convenance, Turner réfrène, lors de sa période britannique, son travail de lumière par de petits formats qui malgré eux, prennent déjà le pas sur de grands cadres fastueux. A l’image de sa Mer au clair de lune où l’obscurité tente en vain d’étouffer l’astre lunaire, le vent souffle alors sur la palette de l’artiste. Décidé, il entame une grande traversée européenne. Et comme les petits formats sont plus simples à transporter, c’est derrière lui qu’il laisse les grandes toiles officielles. L’artiste a fait son choix : désormais, il ne peindra que ce qu’il voit.

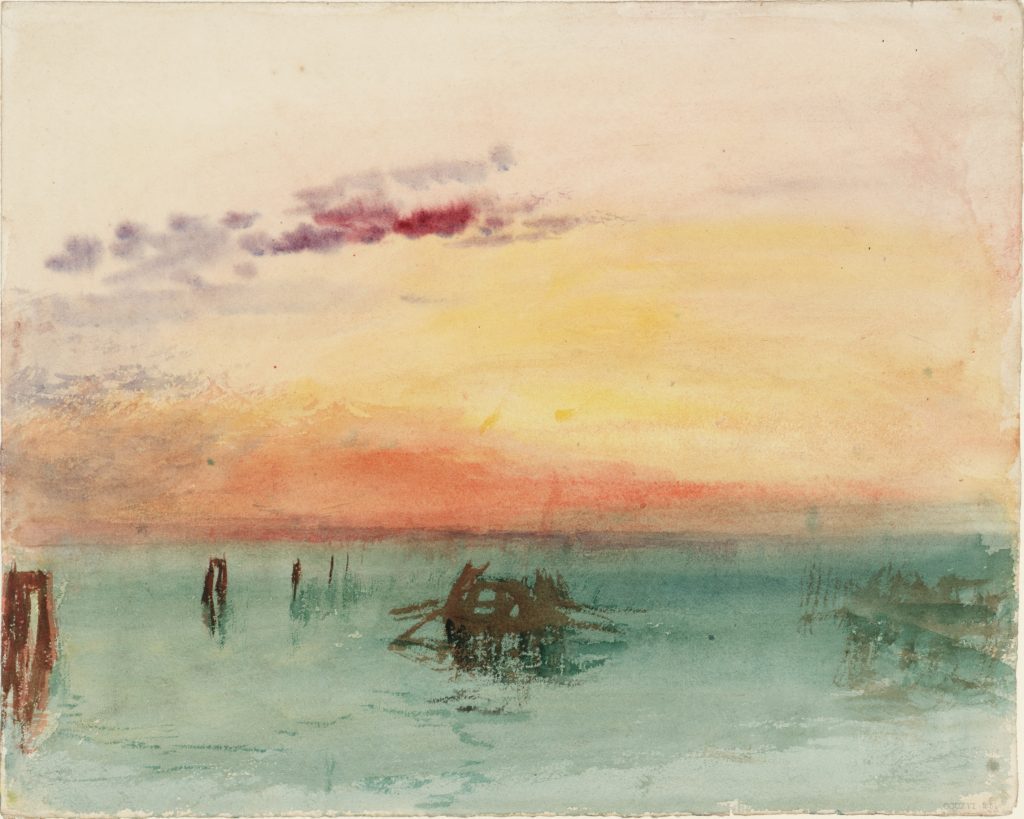

Mais ce qu’il voit, de Naples à Paris, en passant par les bords de Loire, les Alpes rocheuses, la Rhénanie, ce n’est rien d’autre que la lumière. Les formes, il les connaît, il en fait son affaire. Mais la lumière, elle, l’obsède. Pendant, plus de 20 ans, il la voit partout : en journée, au petit matin, au crépuscule, en pleine nuit, sur une terrasse, sur la lagune… Plus il découvre d’images, plus il peint de paysages, plus cette quête chatoyante hante son esprit de voyageur effréné : mythologies, paysages intérieurs, architectures, les thèmes varient et la couleur anime son pinceau. Mais « c’est en lumière et en ombre », raconte-t-il, qu’il pense à chaque seconde.

Parfois, il retourne en intérieur : côtoie les musées, les admiratrices, les ateliers. Mais très vite, il repart. Et à chaque voyage, la touche lumineuse s’empare un peu plus de la toile, laissant les formes s’estomper et les teintes chaleureuses triompher. Doucement, il laisse même l’abstraction s’affréter sur les eaux de Venise : bercé par une dolce vita festive, l’artiste mêle ciel et mer dans un même horizon, entre fables du Palais des Doges et joies de la Piazzetta.

UN PROPHÈTE DE LA MODERNITÉ

On pourrait croire d’ailleurs, à fréquenter ses toiles, que l’artiste ait pu prêcher la parole prophétique aux premières toiles impressionnistes. Mais non. Pour tout dire, à Paris, jusqu’à la fin du XIXème siècle, Turner n’est ni plus ni moins qu’un sombre inconnu. Heureusement, la muse des arts, dans sa grande bonté, répare l’acte manqué par une relève artistique inconsciente. Aussi, à l’aube d’Impression Soleil Levant, Turner trouvera Claude Monet ; aux abords d’un sommeil profond, il croisera les formes oniriques d’Odilon Redon ; sur le pont de son Yacht approchant de la côte, il verra Piet Mondrian, jeune gardien de phare, guettant vagues et tempêtes.

Au grand dam des modernes, Turner, né en 1775, reste donc officiellement un artiste classique. Successeur des canaletto vénitiens, des ports au soleil couchant de Le Lorrain, l’artiste prend tout ce qu’il y a de tradition dans la lumière méditerranéenne. Mais, préférant la frénésie lumineuse aux formes rationnelles, c’est malgré lui que schizophrène de talent, il tend à un XIXème siècle plus impétueux. Toute voile dehors, il meurt en 1851 laissant derrière lui, ses toiles les plus appréciées, les plus tardives, les plus risquées, celles d’une discrète modernité.

![from Lausanne Sketchbook [Finberg CCCXXXIV], Lake Geneva, with the Dent d'Oche, from above Lausanne](https://laperle-paris.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Le-lac-Leman-avec-la-Dent-dOche-au-dessus-de-Lausanne-1841-scaled-q925h3rwlintqd8968ewt8q1lhzfc662yg7is92t1k.jpg)