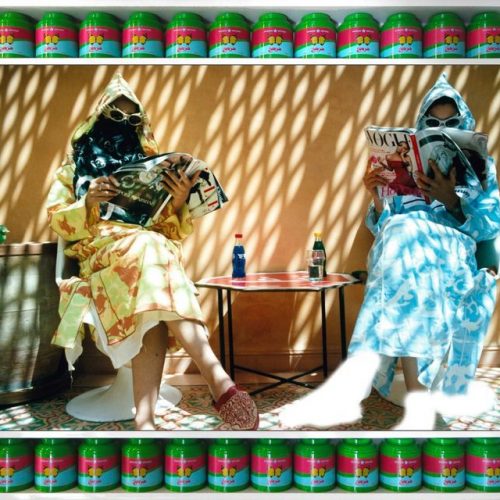

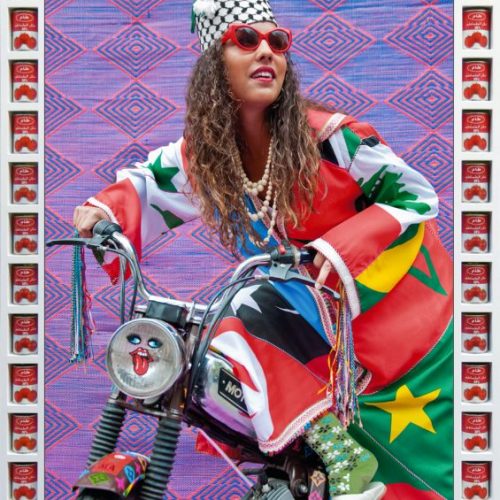

Colorée, chic, dynamique, l’œuvre d’Hassan Hajjaj convient parfaitement au siècle de l’image. Le nôtre, j’entends. Comme on cède aux friands étalages du supermarché, on like d’un coup d’un flash, ses drôles de photos-portraits.

Et pour cause. Après avoir séduit Will Smith, Madonna ou encore Cardi B, l’artiste marocain s’est vu, il y a quelques mois de cela, adoubé par notre belle capitale, exposant alors à la Maison Européenne de la Photographie.

Le secret d’un tel succès ? Une œuvre métissée où Orient revisité et Occident consumériste flirtent sans même rougir De traditions en modernités, j’ai donc eu la chance d’entendre Hassan Hajjaj me donner la recette de son incroyable parcours.

Comment êtes-vous devenu artiste ?

Oh, c’est une longue histoire ! Je n’envisageais pas vraiment de devenir artiste. C’est juste arrivé comme ça, au fil de mon parcours, et mon parcours, c’est la photographie. J’ai quitté l’école à l’âge de 15 ans, sans la moindre qualification. J’étais sans emploi pendant 7 ans et durant cette période, j’ai beaucoup fréquenté le milieu de la fête à Londres. Puis dans les années 1980, j’ai ouvert une petite boutique de streetwear. L’un de mes amis étant styliste, je suis ensuite devenu son assistant : je l’aidais lors des défilés de mode, lors des séances photos de magazines. Je travaillais également pour l’un de mes amis qui réalisait des clips vidéos… C’est en apprenant tout ça que j’ai alors commencé à prendre des photos.

Vous êtes né au Maroc mais avez grandi à Londres. Comment avez-vous appréhendé ce mélange culturel ?

Sans doute en vivant dans deux villes différentes J’ai passé mon enfance au Maroc, puis suis venu vivre à Londres. J’ai donc vécu mon adolescence au rythme de tout ce qu’il se passait, de tout ce qui se créait à Londres : j’y ai découvert la musique et tellement d’autres choses. C’était un cadre d’apprentissage très différent de celui que j’avais connu enfant. Au Maroc, j’ai beaucoup appris sur ma culture, sur l’Afrique du Nord, et sur le point de vue que l’Afrique du Nord portait sur le reste du monde. Mais c’est à Londres que j’ai pu prendre un peu de recul, sur le Maroc et sur moi-même aussi. Londres était une ville-monde, un véritable melting-pot. Ce qui a certainement eu beaucoup d’influence sur ce que j’ai créé aujourd’hui.

Votre studio photo, c’est la rue. Quel choix étonnant ! Est-ce la rue qui vous inspire ou cherchez-vous au contraire, à y amener un peu d’art ?

C’est une chose qui m’est venue assez naturellement parce que je n’ai pas vraiment été formé à la photographie. J’ai donc commencé à prendre des photos dans la rue car la lumière m’intéressait. Et plus je le faisais , plus cela me semblait normal jusqu’à ce que cela devienne une véritable addiction. Bien sûr on a beaucoup plus la main sur la photographie d’intérieur, mais il existe aussi d’autres manières très intéressantes de photographier. Donc non, ça n’est pas quelque chose que j’ai vraiment choisi, mais c’est devenu tellement addictif qu’aujourd’hui j’adore photographier en extérieur.

Très souvent, vous connaissez bien vos modèles. Ils sont vos amis, vos proches, des gens avec qui vous avez grandi. Est-ce important pour vous de les connaître ? Est-ce une proximité que vous cherchez à faire ressortir sur vos images ?

Oui, bien sûr. Avoir la confiance de quelqu’un vous pousse à essayer d’en saisir son essence. L’âme, la force d’une personne est une chose très importante à mes yeux mais on ne peut la découvrir qu’avec le temps.

La tradition marocaine est au cœur de votre travail. Est-ce une inspiration qui relève uniquement de critères esthétiques ou est-ce plutôt une manière de vous engager, de pointer certains aspects d’une société ?

Probablement un peu des deux. Je prends en photo ce avec quoi j’ai grandi, ce qui m’est familier, tout en vivant à Londres. Un regard qui aide peut-être l’Occident à mieux comprendre cette tradition. Il s’agit pour moi de faire découvrir mon peuple, de donner les clés pour comprendre et pour s’ouvrir à une autre culture.

La question du voile par exemple ?

Oui, parce que c’est une autre culture. Comme le sari ou le foulard nigérian. En Europe, on perçoit le voile comme une vraie différence. Surtout aujourd’hui : c’est en rattachant une religion à un simple bout de tissu que notre regard sur la chose et sur les gens qui le portent, change considérablement.

Pourtant, en ce qui concerne le sari ou le foulard, on ne dira jamais « regardez cette femme porte le foulard, elle est chrétienne » ou « cette femme porte un sari, elle est bouddhiste ». Alors qu’avec le voile c’est différent. Avec tout ce qu’il s’est passé dans le monde ces vingt dernières années – les idées reçues sur l’Islam, l’image péjorative qu’on en a – les choses ont changé. Ce qui est dramatique puisqu’aujourd’hui, les gens évitent le voile comme s’il s’agissait d’un signe de malveillance. Alors que ce n’est qu’un bout de tissu ayant plusieurs usages, et plusieurs manières de le porter.

Pour moi, ça n’a pas grande importance puisque j’ai grandi au Maroc : ma mère portait un voile, ma tante portait un voile, ma grand mère ne le portait pas, et ma soeur non plus. Donc pour moi, ça n’est absolument pas un problème, mais ça l’est pour d’autres. Et puis, de la même manière, le Maroc, et la communauté musulmane en général, peuvent considérer l’Europe et critiquer le port de la mini-jupe ou du string. Est-ce une tenue correcte ? Peut-être, peut-être pas !

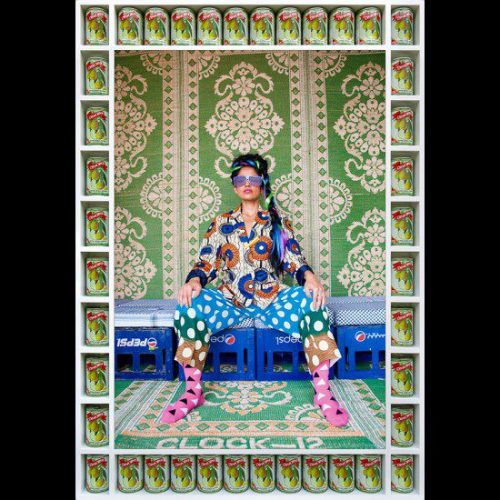

Notre société de consommation semble également vous intéresser. Pourquoi ?

Pour travailler, j’utilise ce qui m’entoure. Mes photos sont le reflet de ce qui se passe dans ma vie et de ce qui se passe dans le monde. Et peut-être que sur le long terme, elles pourraient alors prendre de l’importance. Après tout, elles ont vocation à refléter une période de l’histoire. Prenez les artistes pop des années 1960 : ce qu’ils ont créé incarne l’époque à laquelle ils vivaient, ce qu’il ressortait de cette époque. Mais ça, nous le voyons uniquement avec le recul de notre temps. Le monde qui m’entoure constitue en tout cas une part importante de mon expression artistique ; laquelle est d’ailleurs fondée sur cette tendance grandissante qu’est la récupération.

Autre aspect intéressant, de la société de consommation, c’est sa capacité à évoluer de plus en plus rapidement. De nos jours, lorsqu’on veut quelque chose, on n’attends plus. On peut l’acheter, le commander par téléphone ou même se le faire livrer. Nous nous enfonçons de plus en plus rapidement dans le consumérisme. C’est donc très important pour moi de l’exprimer mais aussi de savoir comment l’exprimer. Ne pas essayer de se faire de l’argent ou de promouvoir quelque chose, mais simplement se contenter d’exprimer la société de consommation comme le reflet d’une époque.

Vous êtes aussi créateur. Comment s’est passée votre rencontre avec le milieu de la mode ?

J’ai effectivement travaillé dans le monde de la mode lorsque j’avais ma petite boutique. J’y vendais des vêtements de marque. Mais dans la mesure où je n’utilise pas de patrons ou de matériel de création, je ne suis pas vraiment un créateur. Ce sont plus des idées qui me viennent. Après je me débrouille avec du tissu puis je réalise des croquis pour ensuite faire faire le vêtement. Mais techniquement, je ne suis pas créateur.

En réalité, la mode, la musique, l’art et le cinéma constituent pour moi, une seule et même chose mais exprimée différemment. On peut leur trouver des différences et des similarités à toutes ces formes d’art sauf que ces dix dernières années, les disciplines se sont croisées : l’art et la musique, l’art et le cinéma, le cinéma et la mode… La nouvelle génération est d’ailleurs très différente de l’ancienne car avant on ne pensait pas qu’en étant peintre, on pouvait aussi être photographe, ou qu’en étant créateur, on pouvait aussi peindre. Heureusement, les choses ont changé. Aujourd’hui c’est très différent.

Il y a quelques mois, vous transformiez La Maison européenne de la Photographie en Maison marocaine de la Photographie. Un symbole fort, n’est – ce pas ?

Oui ! (rire) Que dire d’autre ? Je voulais que ça soit un symbole fort, puisque c’était la première fois que j’étais invité à réaliser une exposition parisienne qui était non seulement individuelle mais qui en plus de cela, était une rétrospective. C’était un grand moment. À la Maison Européenne de la Photographie en plus ! Je voulais qu’elle soit entièrement dédiée aux marocains. D’une certaine façon, j’avais donc besoin de reprendre cette maison, la recréer afin de partager mon travail, ma culture durant ma période d’exposition. C’était ça, l’idée. Je voulais que dans ma maison de Paris, chacun se sente le bienvenu.

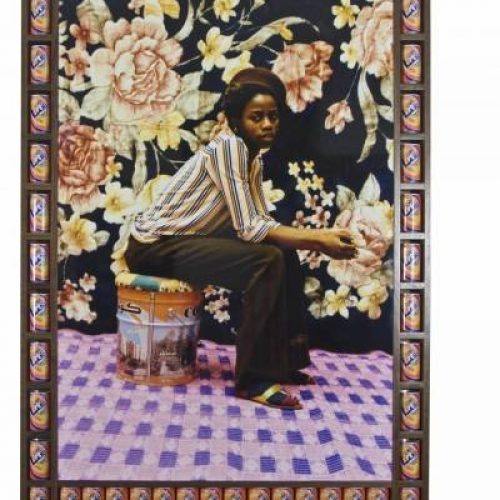

Vos portraits s’inspirent du travail de Seydou Keïta (1921 – 2001) et de Malick Sidibé (1935 – 2016), des photographes maliens. Pensez-vous qu’ensemble, vous participez à une meilleure représentation de l’art africain sur la scène artistique contemporaine ?

Aujourd’hui, je vous dirais que c’est le cas. Plus jeune, je ne connaissais rien de ces photographes. Mais lorsque je vivais au Maroc, avant de venir en Angleterre, moi aussi j’étais de ceux qui venaient au studio en famille – comme le faisaient les modèles de Sidibé – pour prendre des photos – nous nous mettions sur notre trente-et-un, et les envoyions à mon père qui vivait alors à Londres. Ma rencontre avec la photographie a donc eu lieu dans un studio photo des années 1960/1970. Ce qui a très certainement eu un impact sur moi.

D’ailleurs, si vous regardez n’importe quelle photo de Malick Sidibé, vous verrez que c’est exactement la même chose. Il était artiste, mais ne faisait pas cela pour l’art. Il photographiait les gens de Bamako qu’il connaissait, ceux qui voulaient être pris en photo et ceux à qui il demandait de poser. De cette façon, il a immortalisé son temps, le style de l’époque, l’atmosphère de Bamako, le temps de l’indépendance malienne. Ce qui avec le temps, a de plus en plus de succès. Je me sens imprégné par tout cela. On peut bien dire que c’est facile de mettre un bout de tissu et de prendre une photo ( ndlr, Malick Sidibé avait l’habitude de placer du tissu à motifs juste derrière ses modèles avant de les photographier ) Mais pour moi, tous ces grands noms de la photographie travaillent toutes leurs œuvres en s’appuyant sur la ville au sein de laquelle ils ont grandi. Et je pense qu’ainsi, il documentent aujourd’hui ce qui s’est historiquement passé à leur époque et par extension les tranches de vie qui ont habité cette ville.

Moi, je suis de la génération qui vient après ces photographies. Ayant moi-même quitté le Maroc pour vivre à Londres, j’ai alors décidé de photographier certains de mes amis, qui comme moi, ont eu le même parcours, se sont dispersés à travers le monde. Des Brésiliens venus vivre à Londres, des Nigérians à Paris, des Latinos à New-York… Le but reste de photographier ces amis qui ont vu du pays, qui ont un parcours. À mon tour de documenter leur vie ! Ce sont mes rockstars. Ils sont boxeurs, cyclistes, bad boy et ils m’inspirent. J’essaie également de pousser cet aspect documentaire sur la scène artistique contemporaine en utilisant mes propres trames, comme par exemple les boîtes de conserve.C’est une manière pour moi d’apporter quelque chose de nouveau, tout en perpétuant cette tradition de photographier pour documenter et raconter une histoire.

Quels sont vos projets pour 2020 ?

J’avais beaucoup de projets, mais là tout s’est brusquement arrêté. Je devais exposer à New York, à Bristol, en Corée du Sud aussi. Je dois normalement exposer à un grand festival de musique à Dubaï au mois de décembre. J’ai aussi envie de créer de nouveaux vêtements, et bien d’autres choses encore. Mais pour l’heure nous devons annuler en attendant de voir comment la situation évolue.