Pierre Brault est un artiste contemporain. Au sens strict, j’entends. Bercé par un XXIème siècle exigeant et passionné, il n’attend pas les opportunités. Non. Il se donne les chances de. C’est là toute la différence.

Artiste, designer, directeur artistique, il multiplie les casquettes et habille de lumière et de couleurs tout ce qu’il touche, tout ceux qu’il touche.

Sans le savoir, vous êtes peut-être déjà tombé sur l’une de ses œuvres. La scénographie fragmentée d’un célèbre plateau Canal + ? C’est lui. Le shooting reptilien du rappeur Vald ? Le look futuriste d’S.Pri.Noir ? Aussi. Entre tant d’autres choses.

Car Pierre Brault soigne ses entrées. Pour lui, la communication se travaille, s’assume autant que l’œuvre qu’elle promeut. Comme le soleil haut perché qu’on tente – téméraire – de fixer, son compte Instagram m’a tapée dans l’œil. Voyez plutôt.

Comment es-tu devenu artiste ?

J’ai commencé par intégrer une école d’art, Penninghen. J’avais ciblé cette école. C’était soit Penninghen soit rien. J’avais à ce moment-là, déjà cette envie de faire de l’art mais n’avais pas de métier défini en tête. J’y suis allé un peu au hasard. J’ai donc fait mon parcours pendant 5 ans à Penninghen. Au sortir de cet école, on obtient normalement le diplôme de directeur artistique ce qui permet de toucher à un grand nombre de disciplines : la photo, la calligraphie, l’illustration… C’est une école d’éveil où l’on peut vraiment se connecter à ce que l’on aime.

J’étais donc parti pour être directeur artistique – ce que je suis d’ailleurs aujourd’hui. Mais l’année de mon diplôme, je me suis aussi découvert une sensibilité particulière à créer du volume, à travailler sur la couleur et la lumière. Dans le cadre de mon diplôme, j’ai donc travaillé sur la couleur et la lumière dans l’espace urbain en créant un abécédaire fait de formes en plexiglas. C’est vraiment là que j’ai réalisé vouloir être artiste plasticien. Je voulais travailler le plexiglas.

A la sortie de Penninghen, j’ai voulu poursuivre mes recherches sur le plexiglas, la lumière et la couleur. Je savais que c’était fait pour moi. Je me suis donc lancé en tant qu’artiste sans vraiment intégrer d’agence mais en commençant par travailler sur des projets avec des marques de luxe.

Installations, design ou mode, tu appuies l’ensemble de tes créations sur deux fondamentaux : la lumière et la couleur…

Je ne voulais pas me fermer de portes. J’avais envie de créer un art qui puisse toucher tout le monde. D’un côté, je trouvais que la lumière donnait un côté luxueux et moderne aux œuvres. Quant à la couleur, elle renvoyait plutôt à quelque chose de pop, de dynamique. En fait, j’essaye d’être toujours à la page, de creuser le côté expérimental. Je m’inspire beaucoup d’artistes comme Daniel Buren mais donne aussi à mes formes un angle plus futuriste.

Ce qui est important pour moi, c’est d’être cohérent, de choisir un axe. La couleur et la lumière m’ont servi à cela, à garder un schéma. Souvent les gens me disent « Tu n’en as pas marre de travailler le plexiglas ? ». Je ne suis pas d’accord. Je trouve qu’il y a tellement à creuser, à faire. C’est en creusant que l’on se rend compte que tout n’a pas été fait.

Grâce au système de l’anamorphose, tu parviens à modifier l’apparence de tes créations selon l’orientation de la lumière. L’œuvre n’est plus – comme le prône la tradition – immobile et figée mais changeante et muable. Est-ce une perception de l’art qui te tient à cœur ?

Ce qui me plait dans les anamorphoses, c’est le côté à la fois magique et moderne. Le spectateur participe un peu à l’œuvre : qu’il voit et comprenne l’œuvre différemment selon son axe, c’est ce qui m’intéresse. Je veux le surprendre, l’interpeller.

C’est d’ailleurs grâce à une anamorphose que j’ai pu me faire remarquer. Je déconstruisais les logos des marques de luxe à l’aide de formes géométriques et éclatées, ce qui leur donnait un côté pop / rock.

Ce que j’essaye d’ajouter aujourd’hui en plus de l’anamorphose , c’est justement la lumière. Elle ajoute une dimension supplémentaire. Il s’agit de percevoir la trajectoire de la lumière et le déplacement du soleil à l’intérieur de l’œuvre. Qu’il soit 9 heures du matin ou 2 heures de l’après-midi, l’œuvre n’a donc jamais la même forme. Les ombres portées vont changer et donner un nuancé de couleurs totalement différent. Il y a un vrai rapport au temps dans mes créations.

Tu parles même de ton atelier comme un laboratoire. Peut-on à notre tour parler de ton travail comme une démarche presque scientifique ?

Oui, carrément. Le résultat final de mes œuvres importe beaucoup. Mais pour moi, l’œuvre n’est jamais vraiment finie. Ce que je préfère, c’est la recherche permanente, l’expérimentation. Je teste, je prends des risques. Bien sûr, le travail du plexiglas implique que mes travaux se ressemblent un peu. Ils ont une identité commune. Mais j’essaye toujours de proposer quelque chose de différent, d’aller plus loin.

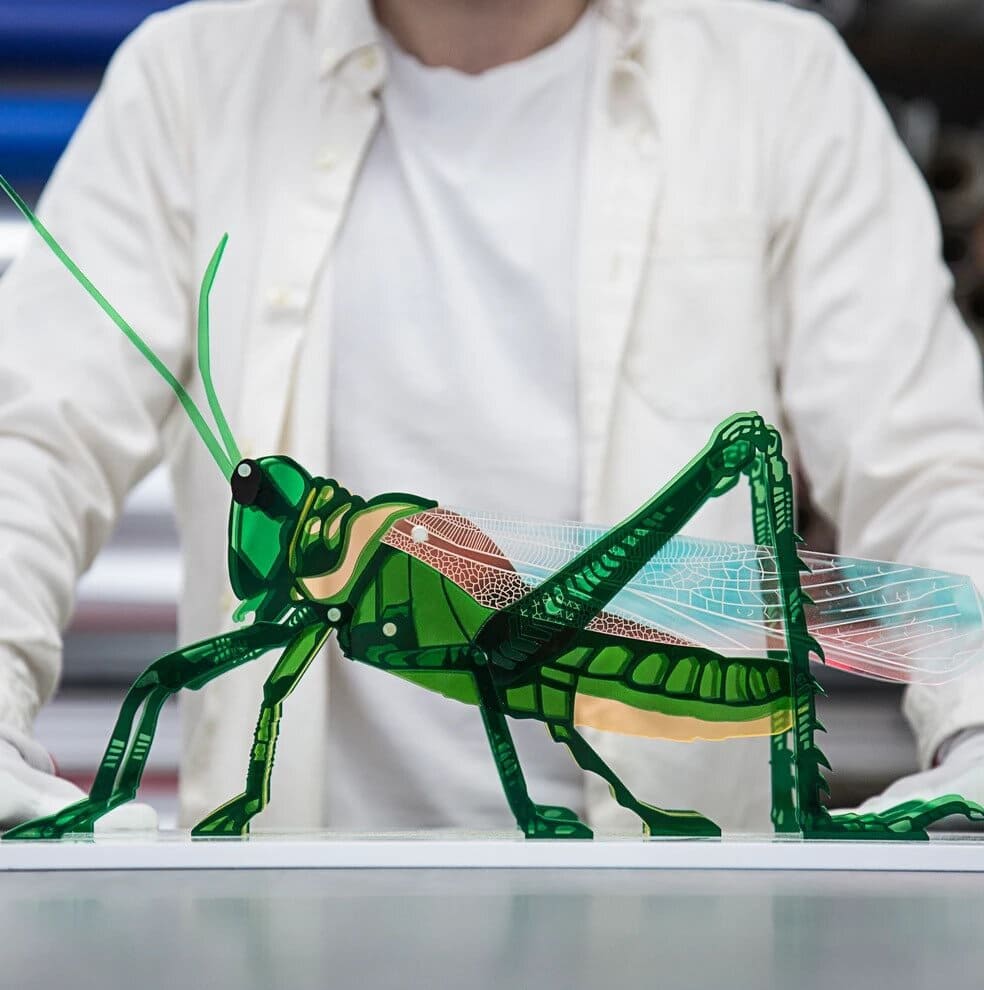

Cette recherche, ce côté laboratoire me plait. A mon sens, c’est comme cela qu’on déploie de nouveaux aspects de la création. La recherche avant tout. J’aime aller fouiller dans les bouquins, en savoir plus. Par exemple, mes sculptures animalières en plexiglas : je suis allé à la bibliothèque étudier les différentes formes d’insectes pour ensuite les recréer à ma façon.

Je viens d’ailleurs d’emménager dans un nouvel atelier aux puces de Saint Ouen. J’ai bien l’intention d’expérimenter encore plus dans ce nouvel espace. Il y a même une pièce que je vais appeler « laboratoire ». C’est là où je ferai mes recherches.

Grâce à tes installations virtuelles et monumentales, tu cherches à faire de la rue un lieu de transmission, un lieu de messages. Pourquoi ?

Cette idée d’installations typographiques dans l’espace urbain me trottait déjà dans la tête depuis déjà un an. Je devais commencer le projet, puis avec le confinement j’ai justement décidé de réadapter les messages à transmettre. Au vu de la situation, cela faisait vraiment écho et sens à ce qui se passait.

Je veux transmettre des messages optimistes. C’était aussi ma manière de réagir à la situation. Je pense que les artistes ont tous eu un rôle assez important pendant le confinement. Ils ont vraiment pu s’exprimer, communiquer à leur manière sur ce qui se passait.

Avec le confinement, j’ai pu me libérer de toutes les contraintes, me dédier purement et simplement à la recherche. C’était très agréable de pouvoir faire ce que j’avais envie. J’en ai donc profité pour travailler sur ces projets, les diffuser. Et grâce aux réseaux sociaux, j’ai eu de bons retours.

Pour l’instant, ces installations sont virtuelles. Mais mon ambition reste de les réaliser pour de vrai. Je travaille encore avec les institutions et les mairies pour pouvoir les exposer dans l’espace urbain. Je souhaite vraiment en exposer au moins une… Affaire à suivre.

Le dernier en date étant « Stay Home »… Un peu paradoxal, non ?

Oui, c’est clair. Je voulais montrer que même si l’on est confiné chez soi, et que l’on a pas accès à la rue, la ville, elle, reste éveillée. C’était toute l’importance de communiquer sur les réseaux sociaux. Maintenir la ville en éveil.

Des plateaux de télévision aux enseignes de grandes marques en passant par la rue, tu nous as habitués à côtoyer l’art au quotidien. Un défi assez contemporain, non ?

Je pense qu’avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Il faut communiquer de manière constante et régulière. Je veux pouvoir créer au quotidien, offrir du contenu et des œuvres qui aient un impact sur les gens.

Ce que j’aime c’est prendre des risques, toucher à des environnements nouveaux J’adore sortir de ma zone de confort. Je pense que c’est la base d’un artiste. C’est d’ailleurs pour cela que ma première intention en sortant de l’école était de collaborer avec des marques.

Canal + a été un premier défi : réaliser l’identité d’un plateau de télévision, je ne l’avais jamais fait auparavant. Évidemment, je sortais de l’école. J’ai donc essayé d’adapter mon travail en prouvant que je pouvais faire d’autres choses : collaborer avec des marques de luxe, faire de la scénographie, des vidéos aussi… J’aime m’essayer à tout. A l’école on nous a appris à être polyvalent. Il n’y a que ma démarche et mon travail sur le plexiglas qui perdurent. Mais oui, j’essaye de prouver que j’ai une palette très large, que je peux m’adapter à n’importe quel projet. C’est là ma force, je pense.

D’ailleurs tu es aussi designer mode.

Oui. Je me suis lancé l’année dernière car j’avais envie d’ajouter de l’humain à mes créations. Je voulais absolument travailler avec des artistes. Mes œuvres sont colorées et lumineuses mais peuvent renvoyer à un aspect assez froid. Ajouter de l’humain a su pallier cela. A cette occasion, j’ai aussi pu me dédier à la photographie et à la vidéo.

[ La mode, c’est un peu différent du monde de l’art, non ? ] Non pour moi, c’est pareil. Je suis toujours dans la même intention de travail. Tout est lié : le design, l’art, la mode…

Ton métier d’artiste semble aller de pair avec celui d’entrepreneur. Tu communiques beaucoup sur ton travail…

Être artiste pour moi, c’est aussi être entrepreneur. La démarche de communication est à mon sens fondamentale. L’artiste est obligé de se mettre en avant, de gagner en visibilité, de démarcher les autres. Ce n’est pas une perception qu’on avait il y a 50 ans. Mais aujourd’hui avec les réseaux sociaux et le nombre d’artistes qu’on peut trouver sur la scène contemporaine, il est indispensable de se démarquer. Chacun doit trouver sa stratégie, son créneau. D’où l’importance d’avoir un réseau, d’aller vers les autres, d’être ouvert.

En collaborant avec des figures du rap, tu as mis en art un domaine musical qu’on associe généralement peu au milieu de l’art contemporain. L’un est populaire, l’autre plus élitiste. Qu’est-il sorti de ce pari audacieux ?

En réalité, cela a été assez naturel. J’ avais envie de travailler avec ces artistes et mon premier pari était surtout que cela leur plaise. Si ça plait à l’artiste, ça doit forcément plaire à d’autres personnes. D’ailleurs, si l’on regarde bien, le rap s’invite de plus en plus dans l’art, dans la mode. Ces dernières années, il s’est même fait une entrée dans l’univers du luxe. A mon niveau, j’essaye donc de créer des passerelles entre différents projets, différents domaines. Le rap s’y prêtait bien. Je refuse toutefois de m’y enfermer. Mon objectif reste de me montrer dans des domaines où l’on ne m’attends pas.

En un sens, ton œuvre est fondamentalement urbaine. Un de tes projets fait pourtant exception : ta série d’œuvres murales en plexiglas sublimant animaux et insectes en tout genre. Comment est né ce projet ?

On m’a d’abord proposé de réaliser une exposition au Carreau du Temple à la YIA Art Fair. Mais je n’avais qu’un délai d’un mois. J’ai donc voulu profiter de cette occasion pour créer quelque chose de vraiment personnel. Me sentant très concerné par les enjeux environnementaux, par la nature, j’ai trouvé intéressant de réaliser des œuvres animalières à échelle macroscopique, puis de les sublimer dans un cadre symétrique.

J’ai commencé par les insectes car justement ce sont des espèces qui ont un vrai rapport avec la lumière. C’est le cas, par exemple, de la libellule. J’ai aussi trouvé que cela touchait beaucoup au luxe de faire des insectes. J’ai eu de très bons retours J’ai donc décidé de réaliser – à la suite de cette exposition – d’autres animaux : le lion, la pieuvre… J’essaye de faire en fonction de ma sensibilité.

Beaucoup d’artistes s’aident d’une galerie pour promouvoir leur travail. Ce n’est pas ton cas. Pourquoi ?

On m’a plusieurs fois proposé d’intégrer des galeries et d’y exposer. Mais j’ai trouvé que mon univers ne correspondait pas à celui de la galerie, aux autres artistes qui y étaient exposés. Pour l’instant, j’arrive à vendre mes œuvres de mon côté et je trouve que c’est une bonne stratégie : jouer sur ce côté mystérieux, caché, moins accessible.

Après, je ne suis pas fermé. Si un jour, une belle galerie me propose de travailler avec elle, je peux tout à fait accepter. C’est aussi important, je pense, d’entrer en galerie car cela donne une crédibilité, un autre regard sur ton art. Mais dans la mesure où je travaille aussi dans le design et la mode, j’essaie d’avancer à temps égale sur toutes les disciplines. Ce sont trois pôles qui prennent, chacun à leur manière, beaucoup de temps.

Quels sont les artistes qui t’inspirent aujourd’hui ?

J’aime beaucoup Daniel Arsham ; ce qu’il fait est très moderne, dans l’ère du temps. Mais j’admire surtout sa manière de communiquer qui est toujours bien léchée.

Au sens plus strict, les artistes qui m’inspirent sont les cinétiques : Victor Vasarely, Julio Le Parc… Ceux qui ont travaillé sur le mouvement, la lumière, les jeux de regard.

Une journée dans ta vie d’artiste, comment ça se passe ?

Aucune journée ne se ressemble. Le matin, je passe beaucoup de temps à répondre à mes mails, travailler sur tout l’aspect commercial, échanger avec mes stagiaires sur la stratégie, la communication. Je lance toutes mes activités le matin. L’après midi je me concentre sur mes rendez-vous à l’extérieur et me dédie bien sûr à la création. Je crée beaucoup le soir aussi. Ce sont de longues journées.

Pour m’inspirer, je passe beaucoup de temps à observer, à regarder comment se déplace la lumière sur les façades d’immeubles. Je puise aussi mes idées dans les publicités, les réseaux sociaux. Je passe beaucoup de temps sur Instagram à observer les autres créations.

Comment s’est passé ton confinement ? As-tu vu ton travail évoluer ?

D’une certaine manière oui. Mais à mon sens, le travail évolue en permanence. Je cherche tout de même à garder une base, une cohérence. Je ne veux pas perdre les gens. Cela m’arrive de revenir sur des créations, comme celles des insectes pour confirmer, consolider les choses ; tout en continuant d’expérimenter.