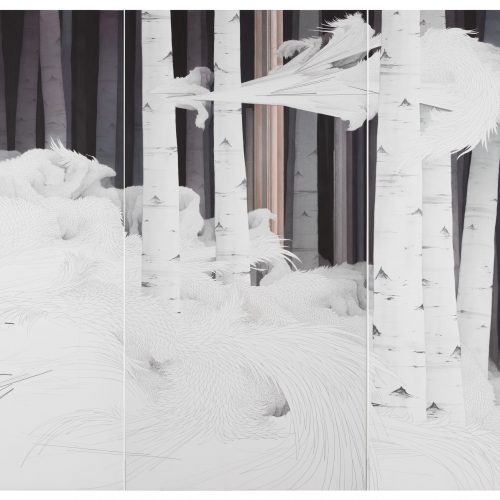

Une technique impressionnante, une culture surprenante, une œuvre riche d’images et de sens… Goûter à l’art de Min Jung-Yeon c’est réaliser combien l’art d’Asie recèle de merveilles. Mise à l’honneur au Musée Guimet, l’artiste coréenne profite de sa Carte Blanche pour exposer « Tissage », une forêt mystérieuse au sein de laquelle un gigantesque oiseau, source inépuisable de légendes, a trouvé refuge. Une installation qui, apaisante, prône la réconciliation des contraires.

C’est donc au beau milieu de son œuvre 3D, toujours au Musée Guimet, que Min Jung-Yeon m’a donné quelques pistes pour, selon les dires de son propre fils, « rentrer dans le tableau. »

Comment êtes-vous devenue artiste ?

Quand j’avais 3 ans, mon père m’a vue dessiner un ventilateur que j’observais. Il a été très impressionné de voir que, pour mon âge, je dessinais déjà en volume. Il s’est dit que mon esprit était fait pour le dessin. Il m’a alors beaucoup amenée à des expositions, m’a présenté des artistes qu’il connaissait. Ma mère, quant à elle, était calligraphe. J’ai donc grandi dans un milieu artistique.

J’ai ensuite suivi une formation, dès l’école élémentaire. Je dessinais avec un professeur. Puis, j’ai intégré le lycée artistique de Corée. En fait, tout cela est venu assez naturellement, comme si c’était mon destin.

C’est plutôt en terminant mes études supérieures d’arts plastiques que j’ai commencé à me demander si le métier d’artiste me plaisait, si j’étais vraiment faite pour cela. Je n’avais jamais pensé à devenir autre chose. Mais je suis arrivée en France à ce moment-là, avec l’envie de faire autre chose, de changer de métier. J’ai donc intégré l’École du Louvre pour étudier la restauration d’œuvres d’art. Je me suis mise à apprendre le français, mais curieusement, je n’ai pas du tout préparé le concours de restaurateur. Je doutais encore de ce que je voulais faire. J’avais peur. À chaque fois que j’avais peur pourtant, je me mettais à dessiner. Et finalement, au lieu de passer le concours du Louvre, j’ai passé le concours des Beaux-Arts.

Pourquoi avez-vous choisi de vous tourner vers la France ?

Cette ville a pour moi, un grand rapport au temps. Il faut savoir que mon père est un grand collectionneur de fossiles. Il en a même fait un musée privé. J’ai donc toujours vécu dans un univers propre aux musées. Et Paris a justement ce caractère ancien, vécu, fossilisé. J’ai trouvé cela merveilleux que des choses qui sont là depuis des centaines d’années cohabitent avec le vivant, le présent, le quotidien. Ce que je cherchais depuis mon enfance – et c’est ce qui m’a poussée à venir à Paris – c’est justement ce côté ville-musée où passé et présent existent en même temps.

Vous avez développé une technique hors du commun, pétrie par la rigueur et le détail. Comment s’est-elle constituée au fil de votre carrière ?

Ma formation au lycée artistique de Corée a été très technique. Mais j’étais justement plus rigoureuse encore que les autres étudiantes. Très observatrice, très attentive. Je n’aimais pas mentir, alors j’observais et je re-dessinais pour représenter la vérité le plus fidèlement possible. Comprendre la structure des volumes, du corps humain ou de la perspective s’est avéré très facile pour moi. Aujourd’hui, je fais des choses complètement abstraites, mais avec une telle rigueur des volumes et de la perspective, qu’elles donnent l’illusion d’exister réellement. C’est une impression presque théâtrale. Je cherche cela avec ma technique.

Vous refusez de définir votre œuvre comme surréaliste. Pourquoi ?

Je ne suis pas contre le surréalisme. C’est juste qu’à leur époque, les surréalistes se voulaient artistes de l’imaginaire, d’œuvres complètement impossibles. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Avec l’ordinateur et la simulation 3D, tout est presque possible. On entre plus dans l’irréel, dans un surréalisme qui n’est plus celui d’autrefois. C’est le cas de la vie virtuelle.

Vos œuvres sont-elles alors une manière pour vous de défier la réalité ?

C’est comme une histoire qu’on invente. Lorsqu’un écrivain invente un roman, il tire un peu de la réalité et un peu de son imagination pour finalement donner une autre vision de la vie. Je pense qu’en peinture, c’est un peu la même chose. Dans mon travail, il n’y a pas de véritable narration mais de la théâtralité, des éléments de conte et d’histoire.

Depuis le 6 novembre, le Musée Guimet expose votre Carte Blanche, « Tissage ». Comment avez-vous appréhendé ce projet ? Était-il difficile d’avoir une totale liberté sur une commande ?

Je crois que Guimet a commencé à donner Carte Blanche à des artistes en 2015. Avec Maria, ( ndlr, Maria Lund, galeriste représentant l’artiste ) on se disait « pourquoi pas ? » Quand la présidente du musée Guimet a étudié mon dossier, elle a bien vu que je travaillais plutôt en 2D mais elle a tout de suite pensé que j’étais capable de réaliser une œuvre en volume. Moi-même, je n’avais pas envie de créer une œuvre « traditionnelle » Je voulais vraiment appréhender l’espace. C’est là qu’a véritablement commencé ma Carte Blanche.

Mais en un sens, cet espace m’apparaissait un peu comme une prison. Quand je travaille en 2D, c’est moi qui décide des mesures du tableau. Dans la rotonde du musée Guimet, le volume était déjà là. Je devais m’y adapter. C’était un peu comme un jeu d’enfant, avec des règles à respecter. J’ai donc pris cette délimitation de l’espace comme les règles d’un jeu. Ce qui m’a vraiment fascinée dans cette Carte Blanche, c’est surtout de pouvoir faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je n’avais pas fait auparavant.

Avec « Tissage », vous dévoilez une forêt rêvée autant qu’une forêt vécue, celle de votre enfance. Comment parvenez-vous à faire cohabiter ces deux entités ?

Je me suis toujours posée la question de l’identité. Je suis coréenne. J’ai vécu 20 ans en Corée. Aujourd’hui pourtant, à 40 ans, j’ai autant vécu en France qu’en Corée du Sud. Que suis-je alors ? Française ou coréenne ? C’était peut-être le moment pour moi de prendre une décision. [ Vous vous sentiez obligée de prendre une décision ? ] Quand on décide, on se sent en sécurité. On se dit qu’on est quelque chose. Je cogitais beaucoup sur cela. Par exemple, à 60 ans, j’aurai vécu 40 ans en France, et seulement 20 ans en Corée. Est-ce que je serai toujours coréenne ? D’autant qu’en Corée, on m’a toujours traitée comme une étrangère. Et en France, c’est encore le cas. Je ressentais donc jusqu’à maintenant, le besoin de me positionner.

Mais avec la pensée taoïste (ndlr, Doctrine religieuse et philosophique chinoise fondée par Lao Tseu, qui enseigne la solidarité totale entre la nature et l’homme), j’ai commencé à me dire qu’il fallait accepter les deux. Pourquoi pas ? Pourquoi devrais-je me sentir en sécurité en me mettant dans une catégorie ? Cette idée de cohabitation vient de là. Pour moi, il faut vraiment accepter la réalité telle qu’elle est, sans donner priorité à quelque chose. Le bonheur existe parce que le malheur existe aussi. Le blanc et le noir, l’avant et l’arrière, etc…

La forêt reste d’ailleurs un motif particulièrement récurrent dans l’Histoire de l’art. Quels sont les artistes qui vous ont inspiré cette fascination pour la nature ?

Peut-être Brueghel avec sa forêt d’hiver. Pourquoi pas. En fait, en Asie, dans la tradition artistique, on ne peint pas la forêt en détail. Du moins je n’en ai jamais vu. On la peint de loin. Et justement, je ne voulais pas peindre la forêt de manière traditionnelle ou historique. Je voulais la peindre personnellement.

Et cet oiseau ?

Je ne voulais pas vraiment dessiner l’oiseau. Je voulais seulement le suggérer. Que ses plumes recouvrent la forêt comme un symbole de l’espoir. Petite, j’ai plusieurs fois assisté à un rituel funéraire où des chamans, avec des plumes de papier dont ils étaient habillés, balayaient le sol pour diriger l’esprit du défunt vers le bon chemin. Donc pour moi, c’était un symbole d’espoir et de purification des mauvaises choses.

Il y a aussi une très belle histoire taoïste que raconte Tchouang – tseu : celle d’ un énorme poisson qui, à la naissance du monde, voulait devenir un oiseau. Changer ses écailles en plume lui a pris beaucoup de temps. Mais une fois transformé, il était si énorme qu’il ne pouvait pas s’envoler. Les autres oiseaux ne le comprenaient pas et se moquaient de lui. Il utilisa alors l’énergie extérieure d’une tempête pour se pousser dans les airs. Mais pour réussir à s’envoler, il lui fallait ressentir la douleur de cette tempête. Et souvent dans le taoïsme, on dit justement que le bonheur est accompagné par la douleur. Si l’on veut faire quelque chose de beau, on doit d’abord sacrifier autre chose. Tout cela, c’est à la fois la douleur, l’espoir mais aussi le temps passé à atteindre le bonheur.

C’est la raison pour laquelle je compte chaque plume que je dessine : comme l’oiseau, je m’acharne à créer mon œuvre. Je suis tellement concentrée que je ne vois pas le temps passer. C’est seulement avec le nombre de plumes que je constate le temps passé au travail. Et d’ailleurs, je n’arrête de faire des plumes qu’au chiffre qui plaît à mon esprit : 1967, ce n’est pas 1968. Quand je travaille je ne pense à rien, je compte. C’est ce qui me donne une sorte de stabilité mentale.

Vous avez grandi dans un pays scindé en deux. Deux pays, deux modes de vie et de pensée. Or, votre « Tissage » aborde justement la question de la réconciliation. Est-il important pour vous d’envisager votre travail sous un angle politique ?

Non. Pas nécessairement. Mais c’est suggéré. On peut parler de réconciliation pour pleins de choses : entre 2D et 3D, entre intérieur et extérieur, entre peinture et autres supports – comme ici, avec les barres métalliques. Mais il y a aussi réconciliation des vies humaines, de l’identité, de bons et de mauvais souvenirs. Tout cela par la méthode du tissage.

Et parmi toutes ces choses, la réconciliation politique entre Corée du Nord et du Sud reste évidemment un sujet très actuel. Surtout depuis l’année dernière : aujourd’hui on essaye, après avoir vécu les dangers de la guerre, de retourner la situation pour trouver la paix entre les deux pays. C’est là que j’ai compris : jusqu’à maintenant, on ne se posait pas la question correctement. On cherchait la paix mais en faisant la guerre pour faire basculer une idéologie au détriment d’une autre. Alors qu’en fait, la question qu’il faut se poser est : comment bien s’entendre pour trouver la paix ?

C’est aussi ce contexte qui m’a donné envie de faire de la réconciliation, le sujet de mon œuvre. Dans ma quête d’identité c’est pareil. En refouler une partie m’empêche de vraiment trouver la paix. Il a juste fallu que je change les questions pour trouver le bien-être.

Comment qualifieriez-vous d’ailleurs la situation actuelle de l’Asie – et plus particulièrement de la Corée – sur la scène artistique contemporaine ?

La Corée est un pays qui émerge artistiquement. Beaucoup d’adolescents européens adorent, par exemple, la musique coréenne. Ils la trouvent complètement dingue. Du coup, quand j’ai exposé mon travail en Russie, j’ai vu plein d’ados venir à mon exposition juste pour voir une coréenne. C’était incroyable ! Je me suis dit que l’effet culturel était quand même très fort.

Aujourd’hui, il y a de plus en plus d’artistes coréens qui s’imposent sur la scène contemporaine. Si peu de coréens ont marqué l’Histoire de l’art jusqu’à maintenant – à part peut-être Nam June Paik – c’est surtout parce que la Corée était un pays artistiquement réservé. On formait beaucoup à la technique et très peu à la manière de penser. On cherchait d’abord comment faire. Alors que ma génération d’artistes se demande aujourd’hui « pourquoi faire ? » De cette façon, on associe la liberté de penser aux grandes aptitudes techniques. Ce qui donne une véritable explosion.

Quels sont vos projets pour la suite ?

Il y a un sujet sur lequel je travaille pour la galerie Maria Lund et pour ma galerie coréenne. Une grande peinture dont l’idée est tirée de l’installation : comment devenir le chaman de soi-même? Je veux, dans la continuité de « Tissage », appréhender cette question, mais en 2D. Pour moi, devenir le chaman de soi-même c’est, à une époque où l’homme et la machine se mélangent, réfléchir à ce qui fait de nous des humains. C’est apprendre à réconcilier l’extérieur de notre existence avec l’intérieur – les sentiments, les émotions, la raison. Et la réconciliation est, à ce sujet, un acte de chaman envers soi-même.