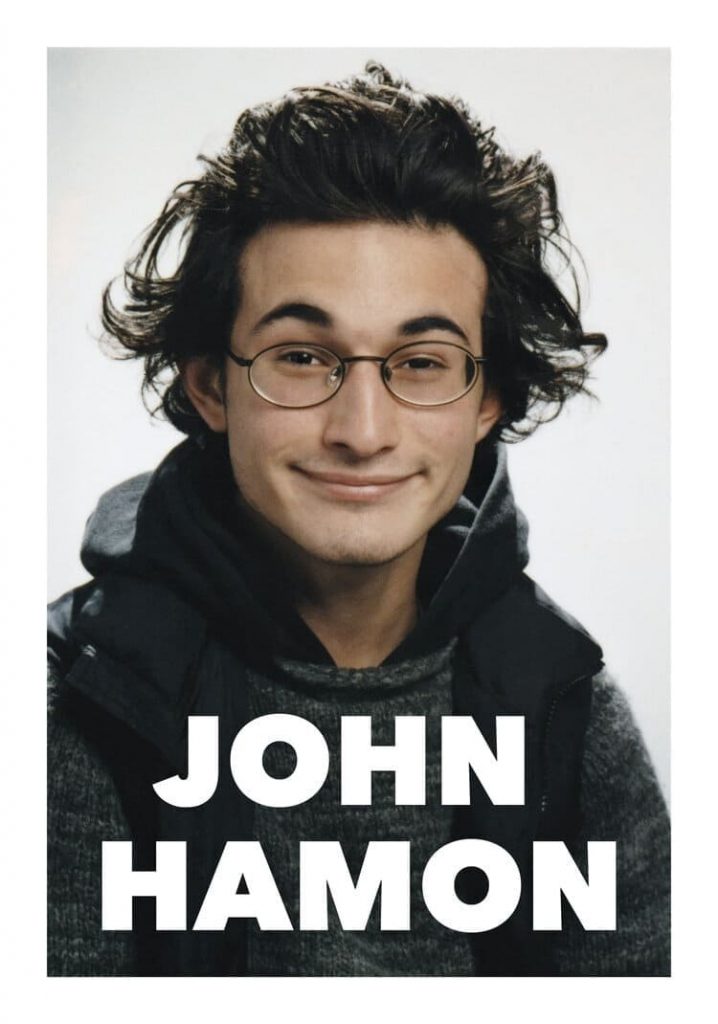

Année 2000. Lunettes rondes, pull d’étudiant, cheveux en bataille, John Hamon a 18 ans. Jeune artiste, il placarde fièrement sa photo d’identité – grandeur affiche – dans les rues de Paris.

Derrière ce sourire malicieux, une idée maîtresse : « C’est la promotion qui fait l’artiste ou le degré zéro de l’art ». Point de fausse humilité, John Hamon se met en avant. Prétextant ses propres traits pour questionner la promotion, il assume pleinement ce que d’autres artistes font à demi-mot.

Mais à l’image de Mona Lisa et de son mystérieux sourire au coin, les fossettes de John Hamon n’en pensent pas moins. Pour lui, la mauvaise santé des institutions culturelles règne en maître, le souffle vitale des artistes – de tous les artistes – n’y trouvant pas sa place.

Année 2020. John Hamon troque aujourd’hui le rictus sarcastique contre le masque noir et les yeux rieurs. Mais sa démarche artistique, elle, n’a pas changé. A l’occasion d’une exposition pirate au Musée du Louvre, il délivre, sans filtre – quoique que son compte Instagram en propose un – sa perception chaotique du monde de l’art et ses idées pour y remédier ; le cri du cœur restant le même : rendez l’art aux artistes !

Comment es-tu devenu artiste ?

La photo que j’utilise pour travailler date de 2000. Mais la démarche qu’elle symbolise est plus ancienne. Déjà en 1998, je commençais à graver mes initiales sur les murs. Les prémices de cette démarche se sont ensuite fondus dans l’expérimentation de la peinture, de la sculpture. En fait, j’ai expérimenté beaucoup de choses avant d’en arriver à cette démarche autour de mon portrait : en classe de 1ère, je me suis vite rendu compte que je voulais devenir artiste. Je fréquentais les ateliers de la Grande Chaumière, j’assistais à des cours de dessin. J’essayais d’améliorer ma technique. Je souhaitais intégrer les Beaux Arts mais n’étant pas allé jusqu’au bac, j’ai dû obtenir une dérogation avant d’intégrer une prépa pour passer les concours.

C’est durant cette prépa, grâce à un de mes profs que je me suis vraiment intéressé à l’Histoire de l’art. Je m’étais arrêté à la peinture, à l’art disons classique. Lui m’a ouvert sur un champ de connaissances auquel je n’avais pas eu accès : le travail de Marcel Duchamp, l’art minimaliste , l’art conceptuel… Tout cela a constitué les clés de ma démarche, de son émergence. A l’époque, je tournais un peu en rond, je ne trouvais pas vraiment ce qui m’intéressais, ce qui forgeait ma pratique. Et je n’avais pas de super talent pour le dessin. Mais avec ce nouveau champ de connaissances, j’ai compris qu’il était possible de faire quelque chose de différent, que ma démarche pouvait se matérialiser autrement que par le dessin et l’art plastique.

[ Tu t’es donc senti artiste très jeune… ] Ah oui, complètement ! Même si je ne savais pas vraiment comment y parvenir, quel allait être mon parcours, je savais ce que je voulais faire. Et voilà, vingt ans plus tard, c’est ce que je fais encore.

L’ensemble de ton œuvre repose sur l’exposition d’une photo de toi , celle d’un lycéen de 17 ans. Tu en as aujourd’hui 37. Pourquoi avoir choisi de n’en montrer qu’une seule, de ne garder que celle-là ?

Parce que ce n’est pas un travail sur moi. C’est précisément pour sortir de cela que j’ai commencé cette démarche autour de cette photo. Sortir de cette introspection sur soi-même que tu donnes à voir, en peinture ou en sculpture. Je voulais créer quelque chose qui ait une vraie continuité, qui puisse s’inscrire dans l’Histoire de l’art. Ce que je mets de personnel dans ce travail s’arrête à mon nom, mon portrait et à cette phrase qui illustre mon propos ; même si bien sûr, il y a des rapports à ce que je suis en tant qu’humain, en tant que citoyen.

Oui parlons de ton slogan : « C’est la promotion qui fait l’artiste ou le degré zéro de l’art » C’est un peu à la croisée des artistes et des auteurs, non ?

Oui, bien sûr. Je voulais que mon propos s’inscrive dans cette continuité de pensées liées à ce que je suis devenu : Marcel Duchamp ( ndlr, « c’est le regardeur qui fait le tableau » ) ou encore Roland Barthes et son « degré zéro de l’écriture. C’était important que ça se voit et surtout que ça soit court. Presque comme un slogan publicitaire. Ayant été confronté plus jeune à des pensées et théories artistiques peu digestes, j’ai essayé de donner à ma démarche une forme assez synthétique, qui condense ce que j’avais à dire.

C’est aussi un clin d’œil à Daniel Buren et son « degré zéro de la peinture ». Buren est l’artiste institutionnel par excellence, un peu moqué par Duchamp. En m’inscrivant dans cette logique, je voulais donc sortir de cette cloche de l’art contemporain incarné en quelque sorte par Buren. Montrer qu’on pouvait aller au-delà de ça.

[ Très ironique, tout ça ! ] Évidemment ! Pas que mais beaucoup. L’ironie est un moyen rhétorique étonnant : il permet de se faire comprendre, de se faire entendre, de synthétiser ce qu’on a à dire. Après, chaque artiste a ses façons de faire. Moi, ce qui m’intéresse ce sont les échanges et que les artistes dialoguent entre eux dans le temps.

Ton regard sur le monde de l’art est assez tranché car il privilégie, selon toi, un cercle restreint de figures artistiques, de personnages influents, d’intérêts économiques et ce au détriment d’un trop grand nombre d’artistes. La première fois que tu as été confronté à cette situation ?

Oui, effectivement. Il y a la beauté de ce pour quoi tu veux faire de l’art et la réalité.

En 2002, on m’avait invité à une émission sur France Culture. Mais d’autres invités – les anciens directeurs du Palais de Tokyo Jérôme Sans et Nicolas Bourriaud – se sont opposés à ce que je participe à l’émission. A cette époque, je réalisais déjà des actions de projection ou d’affichage devant le Palais de Tokyo mais je n’avais que 18 ans. Certaines choses étaient déjà en place et je n’avais pas forcément les armes et l’expérience pour me confronter à ce système, à des intérêts plus grands que les miens. La directrice d’émission m’a donc appelé : « Voilà, il y a des gens qui s’opposent à ce que vous veniez ». Naïf que j’étais, je n’ai pas insisté. Mais aujourd’hui je peux me faire entendre : j’ai plus de moyens et d’influence pour dénoncer ces travers et pour en parler.

Un trop grand nombre de curateurs essayent d’imposer une forme d’idéologie de l’art, d’exposer uniquement un certain nombre d’idées qui sont les leurs – et sur lesquelles je ne reviens pas. Mais je ne trouve pas très correct vis à vis des artistes d’imposer des choix : empêcher certaines personnes de s’exprimer, contraindre à des sujets, inviter des personnes simplement pour illustrer les propos d’un curateur.

Mais tu fréquentes les expositions, non ? Celles du Palais de Tokyo ? Du Centre Pompidou ?

Oui j’y vais. Du moins, j’y suis beaucoup allé et assez allé pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces expositions. Je sais aujourd’hui que les expositions sont décidées par des fonctionnaires, agents d’ingénierie culturelle qui de mon point de vue jouent un rôle de chien de garde. Ils décident de ce qu’ils veulent exposer. Ce ne sont plus les artistes qui font l’art.

Pour toi, ce sont donc les artistes qui doivent mener les institutions culturelles ?

En tout cas, ils ont leurs mots à dire. Ne serait-ce que pour la verticalité de la prise de décision ! Comment peut-on se laisser diriger par des personnalités – qui ont effectivement un poste de direction – mais qui sont avant tout qualifiées pour administrer les institutions ? Elles ne sont pas habilitées à choisir ce qui doit être exposé. Ou alors si c’est le cas, appelons cela de la propagande, de l’idéologie.

Aujourd’hui, les expositions sont politiques et Emma Lavigne ( ndlr, directrice du Palais de Tokyo ) le revendique. Elle dit que l’art est politique. Oui certainement mais ce n’est pas parce qu’il est politique qu’il doit être politisé. Ces figures déroulent leurs idées avec les infrastructures et les moyens qu’il faut pour pouvoir les mettre en place. Mais dès qu’on veut montrer autre chose, qu’on a d’autres positions et que l’on souhaite les exprimer, on se rend compte que ce n’est pas possible.

Tu te joues donc des institutions culturelles, en t’y exposant contre leur gré. Pour toi, les politiques culturelles n’ont pas évolué au fil des années ?

Pour moi, beaucoup trop de musées sont orientés sur la conservation. Certes, il faut conserver les œuvres. Mais dans la balance, il faut que des choses soient faites pour les artistes vivants. Les musées sont avant tout faits pour les artistes.

Je parle d’expérience et de vécu. Prenons l’exposition pirate réalisée lors de la Nuit des musées à la Fondation Louis Vuitton ( ndlr, Nuit des Musées, Fondation Louis Vuitton, 2018 ) : Je viens devant la Fondation et je décide de projeter ma création – mon visage – sur la façade. Et là, sous les ordres de la direction, la sécurité s’est vu contrainte – après m’avoir très mal accueilli – d’appeler la police pour m’empêcher de faire ma projection. Forcée d’intervenir, la police a plutôt pris mon parti me demandant d’arrêter, mais assurant aux services de sécurité que je ne commettais aucune infraction. Finalement, ce n’est donc pas la police qui posait problème mais bien ce genre de fondations qui impose ses choix et son autorité comme une police de la culture. En agissant de la sorte, elles s’opposent à des artistes, à une création alternative qui – en ce qui me concerne – n’est même pas de nature choquante. Ce que je fais c’est projeter mon portrait. Rien de plus. Pas de dégradations ou d’images obscènes. Je suis simplement un artiste qui souhaite exister.

Pareil au Centre Pompidou. Je me suis presque fait frapper par la sécurité du Centre Pompidou, en voulant projeter un matin à 6 heures. Je voulais souligner unes des missions vendues par le musée qui est de soutenir la création contemporaine. Je pense faire partie de la création contemporaine ou alors il faut m’expliquer ce qui ne va pas. Ce que je veux dire, en tout cas, c’est que ces institutions revendiquent des missions qu’à mon sens, elles ne respectent pas.

C’est d’ailleurs au Centre Pompidou qu’aura lieu la prochaine exposition pirate. Elle consistera peut-être aussi en une action en justice. C’est malheureux d’en venir aux tribunaux. D’autant que j’ai déjà essayé de discuter, d’échanger avec la direction du Centre Pompidou. On m’a fait croire qu’une exposition était possible jusqu’à ce que j’envoie le dossier de présentation qui est aujourd’hui en attente d’une réponse depuis deux ans. J’ai donc fait une lettre d’avocat pour voir s’il était possible de m’entretenir avec Julie Narbey et Bernard Blistène ( ndlr, directrice générale du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et directeur du Musée national d’art moderne ). Cela m’a été refusé. L’exposition pirate mettra donc peut-être en lumière ce dossier de présentation, sa non réponse, et ce refus de me recevoir. A ce niveau, j’appelle cela de la censure.

[ De cette action en justice, tu attends un retour concret ? Ou s’agit-il plus d’une démarche conceptuelle ? ] Bien sûr, cela rentre dans l’action. Je voulais justement que le musée se positionne au sujet de l’exposition « John Hamon au Centre Pompidou ». Par lettre d’avocats, ils m’ont uniquement fait savoir leur refus de me recevoir ; mais ils ne se sont pas positionnés sur le projet. C’est cela aussi que j’appelle « exposition » : confronter mon point de vue face à celui du Centre Pompidou.

Parlons de ton exposition virtuelle au Louvre : tu t’attaques à un gros poisson, à la « maison des artistes »…

« La maison des artistes »… Plutôt la maison des artistes disparus. Aujourd’hui ma position est très simple : il faut rendre l’art aux artistes. Cette phrase est un peu directe mais elle présente bien mon action, mon idée ; l’art étant de moins en moins fait par les artistes. Nous sommes la dernière roue du carrosse.

Et précisément, le Louvre est le symbole de ça. Derrière ce grand musée, il y a tous les musées de France, ceux qui ne soutiennent pas la création vivante. Symboliquement bien sûr, on fait des choses : on expose Pierre Soulages pour fêter son centenaire ( ndlr, Exposition Pierre Soulages dans le Salon Carré du Musée du Louvre du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020 ) et donner un peu de visibilité à l’art actuel (rire). Mais bon, cela reste très anecdotique.

Oui justement : certains artistes contemporains ont été exposés et sont exposés au Louvre. N’est-ce pas un premier pas vers la promotion contemporaine ?

Je ne dis pas qu’ils ne font rien. Mais à l’échelle du Louvre, de ce que le musée génère – économiquement, touristiquement et culturellement – ce n’est que peu de choses. Et d’ailleurs, lorsqu’il s’agit de donner de la visibilité aux artistes actuels, le Louvre ne s’adresse qu’aux grandes galeries. Je pense notamment à la galerie Perrotin que je trouve sur-représentée, notamment au Louvre et à Versailles. Encore une fois, on choisit les artistes alors qu’en réalité les institutions ne sont pas là pour pour décider de qui doit être un artiste ou non. Rendre visible et mettre en place des programmes pour que les artistes soient visibles, cela devrait être un aspect de leur mission.

Et quand je parle de programme, j’entends des projets sans orientation politique. Il faut arrêter de ne rendre visible que les artistes qui sont politiquement identifiables. Il faut aussi représenter des choses qui existent pour ce qu’elles sont et pas forcément au nom d’une idéologie politique.

Quand notre président choisit d’exposer dans son bureau un artiste américain, Shepard Fairey, très orienté politiquement, je trouve cela scandaleux. Attention, je ne suis pas là pour juger des positions politiques des uns et des autres mais davantage pour montrer que finalement, les artistes soutenus par le système en place sont ceux qui jouent le jeu de la communication politique et dans ce cas précis, qui ne sont pas français. C’est comme si Trump mettait mon portrait dans le bureau ovale. Cela illustre bien qu’aujourd’hui, même la figure présidentielle ne soutient même pas les artistes français.

Pour cette exposition au Louvre, tu utilises un filtre Instagram permettant de transposer ton visage sur les grandes œuvres du musée…

Effectivement, j’ai développé un filtre Instagram spécialement pour cette exposition au Louvre. Ce filtre permet de détourner les œuvres du musée en transposant mon portrait sur les tableaux ou les sculptures. A la différence des autres expositions que j’ai réalisées, cette nouveauté rend l’action palpable. Les visiteurs peuvent découvrir l’exposition « John Hamon au Louvre » mais aussi interagir avec les œuvres sans forcément passer par le musée. C’est d’ailleurs la première exposition visible avec un filtre.

[ Tu te sens plus proche des visiteurs ? ] Oui. Grâce à ce filtre, ils peuvent choisir la ou les œuvres qu’ils détournent. Ils sont libres d’utiliser ou non leur téléphone et ainsi visiter le Louvre d’une autre manière.

Est – ce un support de création qui t’inspire, les réseaux de communication ?

Oui. Tu sais, j’ai été un des premiers artistes à me servir des réseaux sociaux, notamment pour leurs espaces publicitaires financièrement plus accessibles ce qui peut faciliter la visibilité donnée à ton travail. Et, dans la mesure où l’ensemble de mon travail est centré sur la promotion, il est évident que les réseaux sociaux y tiennent une place.

On parle souvent de la censure sur les réseaux sociaux. Moi la censure, je la ressens davantage vis à vis des institutions culturelles. Il ne faut pas se tromper de cible. Les réseaux sociaux représentent une menace pour tout un tas de choses mais la censure directe, aujourd’hui, ce n’est pas sur Facebook ou sur Instagram qu’elle réside mais bien par les institutions culturelles.

La promotion, c’est un enjeu très actuel, non ?

C’est vrai qu’avec cette démarche, j’ai un peu anticipé le rapport actuel à la promotion et à la communication de l’artiste. Aujourd’hui, les artistes ne s’en cachent plus : Ils font leur promotion sur Instagram et sur leurs sites, jouant naturellement le jeu de la communication.

J’essaye pour ma part de questionner ce rapport à la promotion : jusqu’où nous mène-t-elle ? Promouvoir étymologiquement c’est « faire avancer ». Il y a d’une part une dimension critique liée à la société et au monde d’aujourd’hui. Mais il y a d’autre part une dimension métaphysique qui est finalement liée à notre existence : on a besoin d’être en mouvement pour exister, pour continuer à vivre. La promotion, c’est cela. Et sous cet angle, elle dépasse largement la publicité ou le marketing.

Tu critiques ce rapport des institutions avec les artistes actuels. Mais n’est- ce pas finalement une situation de laquelle tu tires parti ? Après tout, c’est sur elle que tu as fondé l’ensemble de ta carrière, de ta démarche créative…

Bien sûr, cette situation nourrit ma démarche. Cette promotion, je l’assume car je considère qu’on ne peut pas en échapper. Et en ce sens, la censure est aussi une forme promotionnelle. En revanche, je considère que ma démarche n’est que légitime face à cette situation dont sont victimes les artistes aujourd’hui.

Pourtant, nous vivons au rythme d’une société bercée par la loi du marché, l’économie capitaliste. Le Louvre lui-même est ce qu’on appelle un musée superstar. Comment le monde de l’art peut-il selon toi être épargné par ce XXIème siècle mondialisé, impatient, en quête de nouveauté ?

Ce que je dis, c’est qu’il faut épargner l’art de la propagande politique. Cela me parait évident. Bien sûr, l’idée n’est pas de créer une bulle autour de l’art mais de donner des possibilités et des espaces aux artistes pour qu’ils soient visibles. Rien de plus.

Je regrette que le Louvre réponde davantage à la demande touristique et qu’il soit très peu à l’avant garde du soutien aux artistes. De mon point de vue, si cette industrie culturelle et touristique ne vient pas en aide aux artistes vivants, alors elle n’est n’est plus que l’appareil de l’économie capitaliste et de la loi du marché. Ce n’est pas le rôle de l’art.

Tu n’as jamais pensé à créer ton institution culturelle ? A l’image de ta propre perception de la promotion artistique ?

J’aimerais en effet créer un musée et une fondation John Hamon pour soutenir l’art et les artistes. Mais avant cela, j’ai commencé à travailler sur un prix John Hamon proposé au Palais de Tokyo. Celui-ci s’articulait autour de 3 prix symboliques et avait surtout vocation à exposer le plus de démarches possibles. J’ai obtenu un rendez-vous avec la direction pour discuter des conditions de présentation, de ces prix à décerner par les professionnels et par le public mais le projet a été refusé – et par une seule personne, Daria de Beauvais, commissaire senior d’exposition. Cette décision individuelle et complètement autoritaire montre bien que la direction se trompe de mission. Encore une fois, elle n’a pas vocation à juger les démarches. Son rôle est d’exposer, de proposer des choses. Après, les gens sont assez grands pour apprécier des créations et avoir leur opinion.

Si une grande institution – privée ou publique – te proposait d’exposer entre ces murs, que répondrais-tu aujourd’hui ?

Tu sais aujourd’hui , c’est au moment des invitations qu’a lieu la censure. De mon côté, j’ai fait les démarches pour aller vers les institutions et je suis d’ailleurs ouvert à toute forme de collaboration. Simplement, s’ils me donnent « carte blanche » comme ils disent, je veux que ça soit vraiment le cas.

En ce qui me concerne, la peur n’évite pas le danger. Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que je représente certainement une menace plus importante en exposant à l’extérieur car cela alimente mon projet et justifie ma critique. Aujourd’hui, dans la mesure où les institutions culturelles ne sont plus ouvertes à la nouveauté artistique, je suis contraint d’entrer dans un rapport de force. C’est dommage. L’idéal serait de pouvoir échanger et d’être dans le dialogue.

Avant d’être « street artiste », tu te dis avant tout artiste. J’aimerais néanmoins avoir ton avis sur l’art urbain, l’engouement qu’il suscite, son rapport aux institutions et au marché de l’art.

Je suis content que tu me poses la question (rire). En effet, je ne me considère ni comme un street artiste, ni comme un artiste contemporain.

Je pense déjà qu’il y a une problématique autour du terme « street art » qui est un mot anglais. A mon sens, les premières expressions artistiques liées à la rue trouvent d’abord leur origine en France. Je trouve donc étrange d’employer un terme anglo-saxon.

Ensuite, on a souvent tendance à lier « le street art » aux graffitis. Mais si l’on regarde bien, le graffiti trouve ses prémices bien avant le street art. Il a des codes bien spécifiques. Les galeries de « street art » ayant souvent une mauvaise connaissance de l’Histoire de l’art et de l’art de rue, elles gravitent généralement autour de ce concept sans vraiment savoir en définir le cadre. Et aujourd’hui, on en voit les limites : « le street art » n’a pas vraiment d’assise et les anciennes générations issues de cette mouvance urbaine ne s’y reconnaissent pas vraiment.

Moi je pense qu’aujourd’hui mettre un travail dans la rue, ça ne suffit pas à rendre une démarche intéressante. Et finalement, tu te rends compte que la plupart des « street artistes » ne font que répéter ce qui a déjà eu lieu dans l’art. Je ne vois pas l’intérêt de réutiliser des choses qui ont déjà existé dans l’art pour les mettre dans la rue. Ou alors cela devient de la décoration, de l’animation culturelle.

Mais le street art n’est-il pas né d’une volonté d’accessibilité ? De donner de l’art aux personnes qui ne trouvent pas leur place dans les institutions culturelles ?

« Le street art » est né d’une opposition forte de la population à ce qu’est devenu l’art contemporain. Mais c’est une réponse qui, de mon point de vue, n’est pas à la hauteur des enjeux de l’art. Ce n’est pas parce que l’art contemporain s’adresse à un public plutôt bourgeois et élitiste que le « street art » doit forcément répondre à la demande du grand public. Maintenant, je ne suis pas là pour interdire l’un ou l’autre. Si cela existe, c’est que certains y trouvent leur compte. Mais à mon sens, l’art n’est pas là pour répondre à une demande. Ce n’est pas la télévision.

Gagnes-tu aujourd’hui ta vie en tant qu’ artiste ?

Aujourd’hui, je réussis à vivre avec l’aide de Dieu et grâce à un modèle économique qui me permet de réaliser mes actions. En général, j’associe le lancement d’un nouveau projet avec la mise en vente d’une édition limitée qui vient alors soutenir économiquement mon travail.

J’ai construit ma carrière en totale indépendance. ce qui est extrêmement rare voire impossible dans le milieu de l’art. La plupart des artistes actuels ne peuvent pas s’exprimer librement car ils dépendent de différents acteurs qui les obligent à rester dans le politiquement correct, la bien pensance, la fausse provoc’.

Tu arrives aujourd’hui à plus de 20 ans de carrière. Quel bilan fais-tu de cette première grande période ?

Malgré le fossé énorme qui sépare les artistes et les institutions, j’arrive aujourd’hui à être pertinent : je reste un artiste sans être dépendant des subventions, tout en développant ma propre économie. Cela garantit mon indépendance.

Mon bilan est aussi celui du monde de l’art actuel : en France, on a soutenu des artistes et des démarches qui n’avaient pas vraiment de légitimité et qui n’ont, pour la plupart, jamais vraiment émergé. Tout cet argent utilisé par les institutions – les CNAP (Centre national de arts plastiques) , FRAC (Fonds régional d’art contemporain) et DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) – ne sert finalement pas à grand chose s’il ne fait pas connaître les artistes au delà de leurs propre structures.

L’art contemporain connaît aujourd’hui la fin de son ère. Le terme perd de son sens mais les institutions l’utilisent encore . FRAC signifie « Fonds Régional d’art contemporain » alors je pose la question : qu’en est-il de l’art dans tout ça ? . Pour donner un exemple plus parlant, quel serait l’intérêt pour les artistes actuels d’avoir un Fond Régional d’art moderne. Aucun. Ça serait ridicule.

De mon côté, je parviens à faire passer mon message grâce à mon travail et mes actions. En projetant par exemple mon portrait sur la Tour Eiffel, j’ai ensuite pu parler plus largement de ma démarche artistique au Journal le Parisien. C’est pour cela que je me sers de la rue et que j’encourage malgré mon avis sur « le street art » à s’en servir pour travailler. Je pense par exemple à ces jeunes filles qui ont lancé ce mouvement d’affichage pour transmettre des messages contre les féminicides.

Quels sont tes projets pour la suite ?

Plusieurs choses. La prochaine exposition pirate au Centre Pompidou représente quelque chose d’assez important. La projection a déjà eu lieu à l’extérieur. Je n’ai plus qu’à montrer les images et à réaliser peut-être une action à l’intérieur. Quant au Louvre, ces projets ont été décalés : le filtre est disponible sur mon compte Instagram mais le vernissage n’a pas encore eu lieu. Cela devrait se faire dans le courant de l’année.

Le deuxième grand projet est un nouveau mouvement artistique. Je souhaite le lancer depuis près de quinze ans, c’est le mouvement de l’art promotionnel. Il regroupe de fait tous les artistes puisque tous les artistes font leur promotion. Ce sera donc symbolique mais cela m’amuse aussi. Il y aura un manifeste et peut-être un pamphlet. Ce mouvement est aussi important car il se veut un dépassement de ma propre personnalité artistique. Je souhaite qu’il regroupe officiellement tous les artistes.

J’aimerais aussi cibler des figures du paysage culturel et notamment la nouvelle ministre de la culture, Roselyne Bachelot ; une campagne d’affichage qui l’interpellerait et qui dirait « rendez l’art aux artistes ». Je ne la connais pas personnellement mais je sais que son poste implique une grande responsabilité vis-à -vis des artistes. Elle doit, à mon sens, prendre conscience de la mauvaise santé des institutions culturelles, de la saturation de ces modes de fonctionnement autoritaires et clientélistes

Quand j’ai commencé il y a vingt ans, il y avait des nouveaux projets, des attentes, des équipes qui se mettaient en place. Aujourd’hui, il est temps de tirer des conclusions, de voir ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas. Qui sont les artistes qui ont réellement émergé ? Très peu, trop peu. Il faut mettre en place des projets plus ambitieux pour soutenir les artistes et remettre en perspective le monde de l’art.