Homme, femme, blanc, gay, noir, hétéro… Alors que l’élan de luttes sociales, féministes et anti-racistes se tuent à nous affranchir des préjugés et idées reçues, il semble aller de pair avec le syndrome de l’étiquette. Comme si pour exister aujourd’hui, il nous fallait à tout prix se catégoriser. Comme si, avant d’incarner une personnalité, un moi à soi, nous devions être – pardon – représenter quelque chose. Drôle d’époque… Car en fin de compte, que diable ces étiquettes disent-elles de nous ? Ne sont-elles pas, elles aussi, une forme contemporaine de séparatisme tabou ? Un périmètre à ne pas franchir – à moins d’y être invité ? Un champ de mots lourd de communautés mais vide d’échanges ?

Et si, après tout, les étiquettes, on s’en fout ?

En rencontrant Tiffany Bouelle, j’aurais pu moi aussi, jouer la carte des étiquettes à coller. Dans son bel atelier du XVI ème arrondissement de Paris, une jeune femme franco-japonaise me reçoit pour une interview. L’article aurait été vite fait. Donc non, pas seulement. La personne qui m’accueille chaleureusement est avant tout une artiste, une peintre, une faiseuse d’abstraction et de sens. Derrière ce regard doux et lunaire, derrière cette voix posée, se cache un esprit en pleine ébullition. Et si elle assume son engagement féministe, si son art sert évidemment les messages à transmettre, Tiffany Bouelle – libre – refuse d’être réduite à cela. Mais au talent et à la recherche, pourquoi pas ?

Sensible, subtile, malicieux, son art est, dit-elle, fait pour les curieux. Pour ceux qui, comme elle, se posent des questions, qui voient dans l’art le plus beau moyen de dire ce dont on ne parle pas. Un féminisme d’action, de création. Celui qu’on attendait.

Comment es-tu devenu artiste ?

Je pense que je suis née ainsi et que mes parents – ma mère, styliste, et mon père, plasticien et directeur artistique – m’ont encouragée à prendre cette direction. J’ai grandi dans une impasse du onzième arrondissement de Paris, au milieu de photographes, de luthiers et de models makers. Mine de rien, lorsqu’on passe son enfance à jouer entre tous ces créatifs, on aspire soi-même à faire de la création. Je dessinais beaucoup, peignais et sculptais avec tout ce que je trouvais .

Mon parcours scolaire, lui, a été assez laborieux. Je n’aimais pas l’école, le corps enseignant ni même le fait de me trouver dans une salle de classe. Mais j’étais très douée en arts plastiques. Mes parents m’ont donc orientée vers l’école d’arts appliqués Auguste Renoir puis j’ai enchainé avec l’École Duperré. A cette époque, je voulais rendre fière ma mère en intégrant d’abord cette école de stylisme. Évidemment, cela n’a pas fonctionné puisque je n’étais pas vraiment passionnée. Le tissu est une très belle manière d’embrasser le corps. Mais ce n’était pas la chose qui me stimulait le plus. J’ai donc décidé d’arrêter et me suis orientée vers les écoles maternelles – où j’organisais des ateliers de dessin pour les enfants – puis vers l’illustration jeunesse. Je voulais collaborer avec des éditeurs.

Aidée d’une amie, j’ai alors réalisé une première exposition et durant celle-ci j’ai vendu 95 % de ce qu’il y avait dans la pièce. Les gens achetaient mes dessins alors qu’ils ne se trouvaient pas dans un livre. Ils plaisaient, tout simplement. Peut-être devais-je alors m’essayer à la peinture ? Je me suis lancée. Bien sûr, cela a été tout un processus : passer du papier à la toile ce n’est pas rien. Il faut prendre confiance. Les dessins sont plus petits, plus discrets. On peut les cacher dans un livre alors que les toiles… elles vous entourent et sont visibles aux yeux de tous.

Ta mère – japonaise – et ton père – français – ont fait de toi une artiste métissée. Comment faire pour trouver l’équilibre entre deux cultures artistiques sensiblement différentes ?

Je pense que je ne l’ai toujours pas trouvé. Quand on évolue dans un mélange d’origines, on n’appartient jamais pleinement à l’un ou à l’autre. C’est une dualité omniprésente dans ma peinture que j’ai décidé d’embrasser.

Tu t’es finalement tournée vers l’abstraction. Est-ce un langage qui te parle plus que la figuration ?

C’est arrivé très naturellement. Je pense que la figuration était un parti pris qui mettait des barrières à ma création. J’ai beaucoup fait de figuratif pendant des années mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que l’abstraction vous offre une liberté incroyable. C’est un bel exutoire quand on est peintre et, en ce qui me concerne, presque thérapeutique. Je voyais plein de possibilités.

J’aime la frontière entre le rêve et la réalité que l’abstraction peut offrir aux personnes qui regardent mon travail. Et puis surtout, cela me permet de parler de tous les sujets possibles et de passer les frontières de tous les pays. Si je peins une œuvre sur l’avortement, je peux sans qu’on en devine le thème, entrer en Arabie saoudite. C’est formidable.

“L’abstraction vous offre une liberté incroyable. C’est un bel exutoire.”

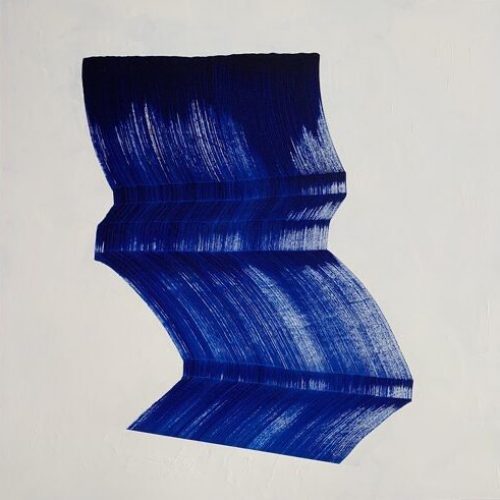

Crédit photo : Tiffany Bouelle.

Plus on regarde ton travail, plus on s’étonne d’y déceler une contradiction : en dépit d’une structure des plus rigoureuses, tu offres toujours à ton abstraction un angle libre d’interprétation. Cet équilibre est-il le fruit d’un lourd travail ou d’une seconde nature ?

C’est énormément de recherches. Je passe ma vie à faire des essais. Je commence par créer des petits formats puis progressivement, je vais au plus en plus grand pour ensuite aborder la toile. Il faut se dire que derrière une série de toiles comme La Femme Objet , il y a eu environ une quarantaine de dessins sur papier avant d’aborder la toile. C’est elle qui constitue le résultat réel.

Pourtant on a tendance à croire que l’abstraction est synonyme d’une plus grande simplicité d’exécution…

Oui, c’est vrai. Et d’ailleurs à ce sujet, je suis allée voir l’exposition d’Hans Hartung au Musée d’art moderne de Paris (ndlr, exposition « Hans Hartung : la fabrique du geste » au Musée d’art moderne de Paris en 2019-2020). J’ai découvert que l’artisteréalisait une abstraction totalement maîtrisée. Il partait d’une esquisse et faisait exactement la même chose sur les grands formats. Beaucoup agissent de cette manière. Je n’en suis pas encore là car j’aurais peur de perdre la fluidité de mon geste si je reproduisais exactement ce que j’ai sur le petit format. Mais je dirais qu’en termes de technicité, l’entraînement que va me demander l’ensemble des recherches fait le résultat de la toile. Quand des personnes me reprochent de ne faire que quelques lignes et de vendre cela ensuite, ils ne savent pas le temps de travail que cela prend.

On t’a souvent fait ce genre de remarques ?

Oui, très souvent. Et des amis proches parfois. Mais c’est très bien car je m’entoure d’avis différents, plus ou moins sensibles à l’art. Certains ne comprennent pas l’art contemporain. Moi, je reste toujours très curieuse de savoir ce que ces personnes voient dans mes tableaux. J’essaye de leur expliquer tout le temps passé à comprendre cette ligne ou cette courbe ; quels voyages, rencontres ou expériences il peut y avoir derrière une œuvre ou une série. C’est l’ensemble de ce travail et de cette recherche que tu reçois quand tu achètes une œuvre.

Est-il plus facile de passer par l’abstraction pour faire passer des messages aux spectateurs ?

Je ne sais pas si c’est plus facile. C’est en tout cas le langage que j’utilise pour faire parler mon travail. Ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a anguille sous roche : cette toile par exemple (elle pointe l’œuvre Le lendemain, 2020) est issue d’une performance que j’ai réalisée avec mon corps. Tu y trouves des fragments de bras et de jambes qui ont glissé sur la toile. Elle parle des violences conjugales. Et on sait combien c’est difficile de se positionner politiquement pour ce sujet car on passe très vite pour des femmes en colère. L’art et l’abstraction sont pour cela un vrai luxe. Un véritable espace de liberté. C’est comme l’écriture, pour moi : quand tu achètes un livre, tu ne sais pas ce qu’il y a dedans avant de le lire et d’y réfléchir. L’abstraction c’est un peu pareil : il faut la lire, apprendre à la regarder pour la comprendre ; et surtout, il faut être curieux. Je fais de la peinture pour les personnes curieuses.

Concernant ces performances, justement : est-il difficile d’user du corps pour faire œuvre ?

Le travail du corps est une démarche qui a pris des années à aboutir. Quand je fais de la performance, j’utilise mon corps comme un outil de travail et le détache de mon esprit L’un est une machine que j’entretiens au travers de l’autre.

Le plus dur dans la première performance a été de mener le projet à bien – la peinture, l’équipe, la chorégraphie – tout en sortant des préjugés que j’avais sur moi-même. J’ai appris à prendre du recul.Etaujourd’hui, je me sens complètement détachée de mon apparence physique. J’arrive à m’exprimer publiquement. C’est une vraie liberté d’apprendre à se libérer de ces préjugés, et d’enfin, profiter de la vie.

A ce sujet, tu ne caches pas ton engagement féministe et soulignes même la part significative qu’il tient dans ta démarche. Quand as-tu décidé d’utiliser ton œuvre pour aborder ces enjeux ?

J’ai commencé le projet Rencontres en 2014. A ce moment, il n’y avait pas encore #MeToo. On ne parlait que de ce genre de choses entre copines. On essayait de s’aider les unes et les autres. Et en discutant, je me suis rendu compte que toutes mes amies étaient mal dans leur peau. Peut-être y avait-il quelque chose à faire de ce côté-là.

J’ai donc voulu créer une plateforme sur laquelle les jeunes filles pouvaient se rendre pour poser les questions qu’elles avaient sur leur corps. J’ai ensuite pris en photo des amies et des personnes que je ne connaissais pas – j’avais fait un casting sur les réseaux sociaux – en leur demandant à chacune, le rapport qu’elles entretiennent avec leur corps. J’ai reçu beaucoup de témoignages, parfois très difficiles. A cette époque, c’était peut-être trop lourd pour mes épaules. J’ai donc suspendu le projet. Et puis finalement, en 2019, je me suis décidé à le reprendre mais cette fois-ci, en Inde. Je suis allée à la rencontre de femmes indiennes et leur ai posé les mêmes questions : quel était leur rapport au corps ? Depuis, je ne lâche pas l’affaire. D’autant qu’il y a encore beaucoup de travail à mener.

L’Occident du XXIème siècle ne manque pas de souligner davantage la parole et l’influence d’artistes femmes dans l’Histoire ainsi que dans la société actuelle. Que penses-tu de ce parti pris ?

Je n’ai pas envie de dire que je suis une tendance car ce serait suggérer que la liberté de la femme en est une. J’espère plutôt que c’est le début d’un chapitre. L’objectif serait quand même de parler davantage de ceux qui jouissent de leur liberté plutôt que de ceux et celles qui ont mal. J’espère que mon travail participe à cette mission de libération, de discussions. Il s’agit d’entreprendre des choses que nos mères et nos grand-mères n’ont pas pu mettre en place. Mais j’espère ne pas être catégoriser toute ma vie comme artiste féministe car je crois que mon travail est plus ouvert en termes de discours, qu’il ne se réduit pas au féminisme. Disons que je me laisse bien vivre la-dessus, en prenant plutôt cela comme une occasion d’immortaliser la parole de ces femmes. Laisser une trace pour l’après : comment parlait-on de nous en 2020 ? Quelles étaient nos libertés ? Comment vivait-on le temps qui passe lorsqu’on était une femme de 50 ans ?

Tu ne souhaites pas qu’on te colle une étiquette…

Non ! Mais peut-être que j’en ai une après tout. On a toujours tendance à catégoriser les gens très rapidement. Et les personnes qui ne me connaissent pas diront sûrement en me voyant que je suis une jeune parisienne, bobo, trendy, née au bon endroit. Pourquoi pas ? Personnellement, je m’en accommode – pour ne pas dire, je m’en fous. On ne peut rien faire contre les étiquettes. Ce que je ne souhaite pas en revanche, c’est que cette étiquette qu’on peut me coller nuise à mon travail et à mes envies artistiques. Ça, on ne touche pas. J’essaye de prendre certaines remarques avec beaucoup de distances car c’est une vraie force dans la vie que d’apprendre à se détacher de l’avis des autres. Et dans le même temps, on s’ouvre à de grandes rencontres.

Mais finalement, cette discrimination positive ne desservirait-elle pas la cause ? Pourquoi faudrait-il passer par son statut de femme pour faire valoir son travail ? Après tout, ce n’est point le genre qui justifie le talent…

Non, absolument pas… si seulement j’étais un homme. De temps en temps j’aimerais en être un pour faire valoir mon travail et me faire entendre de la gent masculine. Mais je crois réaliser un travail assez non genré qui me permet de toucher les deux sexes. Si beaucoup de femmes s’intéressent aujourd’hui à ce que je fais, pendant plus d’un an et demi, c’était surtout des hommes qui achetaient mes œuvres. Et à chaque fois que j’avais un acheteur dans mon atelier, que je lui racontais l’histoire de mes œuvres, je sentais la grande victoire. Car nous échangeons ensemble sur des thèmes que les hommes, il faut bien le dire, n’abordent généralement que très peu.

Hommes et femmes, nous sommes donc fait pour nous entendre ?

Bien sûr ! A ce sujet, je suis pleine d’espoir – sinon je ne me serais pas embarquée dans la peinture. C’est notre devoir en tant qu’artiste de transmettre cet espoir – ou au contraire d’avoir un regard plus sombre sur le sujet pour mieux le dénoncer.

L’art est un moyen très doux de faire passer un message. Et puis, le résultat de tout ce travail est toujours bénéfique : les gens accrochent l’œuvre chez eux, se souviennent de la discussion que nous avons eu et transmettent à leur tour le message aux personnes qui viennent chez eux… Comme on prèterait un livre.

Qu’en est-il du Japon ? Quel regard portes-tu sur leur scène artistique et sur la place qu’y détiennent les femmes ?

Je pense que la scène artistique japonaise est très fermée. Malheureusement, c’est un pays dans lequel les droits des femmes ne sont pas reconnus, ni même abordés. Les rares féministes du pays sont considérées comme des anarchistes. C’est donc une culture que j’aborde avec une certaine méfiance ; une partie de moi-même que j’accepte mais sur laquelle j’ai encore beaucoup de jugement. Je ne suis pas d’accord avec la politique japonaise. J’aime sa culture, son histoire, ses traditions et son savoir-faire mais politiquement parlant, ce n’est pas le cas.

Je crois qu’il y a grand travail d’échanges et de libération de la parole à entreprendre auprès des femmes. Et de ce côté là, j’ai beaucoup d’ambitions. J’espère trouver une femme japonaise qui maitrise assez bien le français pour transmettre la démarche de mon travail. J’aimerais apporter de l’art féministe français au Japon et le défendre auprès de galeristes et de curateurs. Disons que sur ce sujet, je fais beaucoup de recherches, je lis des choses et souhaite bien me renseigner avant de me lancer.

Quand je regarde autour de moi, j’ai l’impression que ton art est presque devenu un mode de vie. De la couleur tes habits jusqu’à celle de ton intérieur en passant par les motifs de ton mobilier. Quand on est artiste, est-ce qu’on ne pense qu’à ça ?

Ouais ! (rire) Dans la mesure où je m’imbibe dans mon travail, tous mes choix – que ce soit le mobilier, la mode ou même l’alimentation – sont liés à mon art. [ Ce n’est pas un peu oppressant ? ] Non c’est naturel. J’ai toujours été comme cela. Mes parents l’étaient aussi. Ma mère m’a toujours dit d’acheter les choses selon l’émotion qu’elles pouvaient me procurer. De ce fait, il y a toujours une valeur sentimentale dans les choses qui m’entourent – et la peinture en première ligne.

C’est en tout cas ce qui t’as amenée à faire des collaborations et à déployer les support de travail : mobilier, accessoires, affiches… Un moyen de bousculer tes habitudes artistiques ?

Les collaborations sont arrivées assez naturellement car j’adore le design. Ce sont de nouvelles voies sur lesquelles je me retrouve mais qui finalement sont très connectées avec ce que je propose sur Instagram ou lors de mes expositions.

J’avais beaucoup de craintes vis -à -vis du marché de l’art ; peur qu’on me reproche de populariser la peinture au travers de collaborations. Mais je trouve qu’aujourd’hui, c’est une vraie force car en faisant des collaborations, je montre mon travail à des personnes très différentes de celles qui achètent habituellement mes œuvres. Certaines achètent même des objets issues de mes collaborations avant de découvrir ensuite mon travail. D’autres n’avaient jamais acheté d’art. Les collaborations participent donc à sa démocratisation.

Tu as profité du confinement et d’Instagram pour faire valoir l’humour dans l’art. Une démarche encore assez rare dans l’art contemporain, non ?

Je ne sais pas. Quand je regarde un artiste comme Dalí, on voit bien qu’il a beaucoup d’humour et d’autodérision. Parmi les artistes, certains décident de se donner entièrement, humainement, artistiquement. D’autres vont être plus pudiques et réserver leur personnalité et leur humour à leurs proches. Moi, j’aime bien transmettre mon bonheur, les moments où je me sens bien. Partager une démarche légère est au moins aussi virale que les tristes actualités.

Si tu devais jouer les groupies auprès d’un ou d’une artiste, qui choisirais-tu ?

Le terme « groupie » est assez particulier. Je n’ai pas de fascination pour qui que ce soit. J’ai une forme de respect pour les artistes. Il m’est arrivé de rencontrer des artistes dont j’admirais beaucoup le travail mais qui ne me correspondaient pas pour le reste. Et vice-versa. J’approche tout le monde de la même manière. En fait, je suis très curieuse de l’homme ou de la femme qui se cache derrière l’artiste…

On en vient à la brûlante question : faut-il différencier l’homme de l’artiste ?

Je suis très partagée. C’est une question que je pose beaucoup aux gens que je rencontre. Mes propres réflexions ont commencé avec Roman Polanski dont j’adore les films. Mon père m’a toujours montré ses oeuvres même si l’on savait que ses agissements dans la vie privée étaient assez douteux. Et avec le coup d’éclat de ces derniers mois, je me suis replongée dans cette question. Est-ce que le travail et le comportement humain d’une personne sont vraiment connectés ? C’est difficile de savoir. Cela joue lorsque le comportement est visible dans le travail. Mais si ce n’est pas le cas… Je ne sais pas.

Les femmes qui se sont récemment soulevées contre la diffusion de son film ont de la colère. On ne peut pas toutes se comprendre sur ce terrain là et sur la manière dont on veut faire connaître les injustices – c’est valable d’ailleurs, dans tous les domaines. Certaines vont donc faire savoir leur colère par un cri de douleur. D’autres vont essayer de gratter dans la profondeur, chercher dans l’abysse des choses pour faire remonter à la surface. C’est le cas des écrivaines : leur travail est tout aussi viral mais beaucoup plus intellectuel et pourra sûrement servir de traces aux générations futures.

Quels sont tes projets pour la suite ?

Je rêve de formats monumentaux. J’aimerais aussi reprendre les voyages – en Mongolie, en Islande ou au Mexique par exemple . Découvrir des cultures enrichit énormément mes recherches et mon travail. Jusqu’à maintenant par exemple, je peignais uniquement sur des toiles industrielles. Les voyages ont su me faire apprécier d’autres supports plus artisanaux. J’ai l’objectif de réaliser des travaux où le sujet et le médium sont absolument connectés. J’aspire donc à fabriquer moi-même mes supports, à faire de la sculpture aussi.