C’est dans les grandes collections qu’on trouve les plus précieux détails. Il n’y a qu’à ouvrir l’œil.

Solaire sous le masque, Laurence Aëgerter ne voile point son sourire et sa joie de révéler enfin sa toute première exposition monographique parisienne.

Après l’annulation de la 47ème édition de la FIAC – traditionnellement installée au Grand Palais – l’artiste redonne à l’Avenue Winston Churchill son effervescence artistique : avec « Ici mieux qu’en face » – c’est le cas de le dire – elle vient mettre en lumière et en humour une cinquantaine de ses œuvres dispersées parmi les collections du Petit Palais.

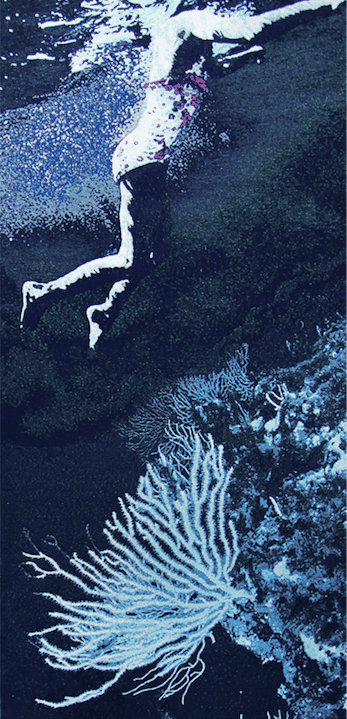

Après deux ans d’échanges avec le Musée des Beaux-Arts de Paris, Laurence Aëgerter transmet aux visiteurs sa propre curiosité des objets. Pluie de photos Iphone réduites en confettis, peintures et photos entremêlées, bains de mer tissés en tapisseries, son œuvre, sincère, réveille une vérité qu’on oublie : la beauté existe encore.

Au détour d’une icône russe et d’une méduse de verre, nous avons échangé quelques mots.

Comment êtes-vous devenue artiste ?

Je viens d’une famille d’artistes et de marchands d’art. J’ai pressenti très tôt ce que je voulais faire. À 18 ans, j’ai essayé d’intégrer les Beaux-Arts d’Aix en Provence. N’ayant pas été prise, je me suis d’abord tournée vers des études d’Histoire de l’art. Je ne le regrette pas du tout mais après ce cursus, j’ai vite compris que cela ne suffirait pas à assouvir mes rêves et mon désir de créer. Les images et idées qui m’habitent devaient sortir du champ de la recherche scientifique pour devenir une recherche artistique.

Qu’est ce qui vous plait au Petit Palais ?

Ce que j’aime énormément, c’est le caractère encyclopédique des collections. Pouvoir y trouver tant des icônes russes du Moyen-Âge que des tableaux Renaissance ou des sculptures du XIXème siècle. J’apprécie cette richesse, cette variété des propositions qui, de salle en salle, donne l’accès à des imageries complètement différentes.

Je suis aussi très sensible à l’architecture du Petit Palais : la grandeur et la majesté des salles du premier étage face à l’intimité de celles du rez-de chaussée. Grâce à ce contraste, on peut éprouver et percevoir l’art de différentes manières. Cela rend la visite et la découverte du musée d’autant plus fascinante.

Votre travail est à la fois empreint d’un goût pour la tradition, l’artisanat et d’enjeux très contemporains, proches du quotidien. C’est un peu paradoxal, non ?

Je ne crois pas. Je ne pense pas qu’il existe de parois ou de cloisons dans l’art. A mon sens un objet d’art du Moyen-Âge et un objet d’art d’aujourd’hui ne sont pas si différents. Après tout, les personnes qui les ont créées ont fait face aux mêmes enjeux – de beauté, d’authenticité, d’impact, parfois de fonctionnalité. Elles se sont aussi posées les mêmes questions : pourquoi ajouter au monde une œuvre de plus ? Comment être plus juste ? Comment dire certaines choses? Ces questionnements autour de l’art sont intemporels.

Quand vous parlez de vos œuvres, vous mentionnez très souvent le processus. Est-ce un enjeu important pour comprendre la teneur de votre travail ?

Je crois que j’en parle beaucoup car je n’aime pas interpréter mes œuvres. Cela me permet de vous dire quelque chose plutôt que de m’étendre sur le reste (rire).

Mais bien sûr, le processus est important car en un sens, il me guide. Il y a des surprises, des déconvenues dans le processus qui nous amènent à d’autres belles découvertes. Il est partie intégrante des richesses d’une œuvre et permet aussi de mieux la comprendre au travers de la multitude des choix qui ont été réalisés.

Comment choisissez- vous vos matériaux de travail ?

Je me pose la question de ce qui correspond le mieux à mon idée. En général, c’est assez immédiat. A mi-chemin de mon travail pour Soleils couchants sur la Seine à Lavacourt (ndlr, tapisserie jacquard en fils mixtes dont mohair et lurex, 2020 ), surprise par les premiers essais je me suis demandée : n’aurais-je pas dû travailler autrement ? En photographie peut-être ? Et finalement, j’ai persévéré sur cette voie de la tapisserie qui était ma première intuition et j’en suis très contente.

Vous êtes française mais travaillez principalement aux Pays Bas. Pourquoi avoir choisi ce pays ?

Je trouve qu’aux Pays – Bas, il y a un sens de l’intérêt collectif qui prime sur l’intérêt individuel. On ressent un bien-être qui vient notamment d’une certaine manière d’aborder les choses – à savoir que son propre bonheur passe aussi par le bonheur de son voisin. C’est une chose que je trouve extrêmement importante.