Alors que le Prix Marcel Duchamp inaugure ce vendredi 26 septembre l’exposition de ses quatre artistes nommés, une question s’impose : que valent encore ces distinctions, dont le nombre ne cesse d’augmenter ?

Jeudi 9 janvier 2025 – Dans un salon du prestigieux Hôtel Marcel-Dassault, siège de la maison de ventes aux enchères Artcurial situé en bas des Champs Elysées, Claude Bonnin, président de l’Association pour la Diffusion à l’Internationale de l’Art Français (ADIAF), annonce les quatre artistes nommés au Prix Marcel Duchamp. « Cette année encore, nous avons eu à cœur de respecter la parité », se félicite-t-il.

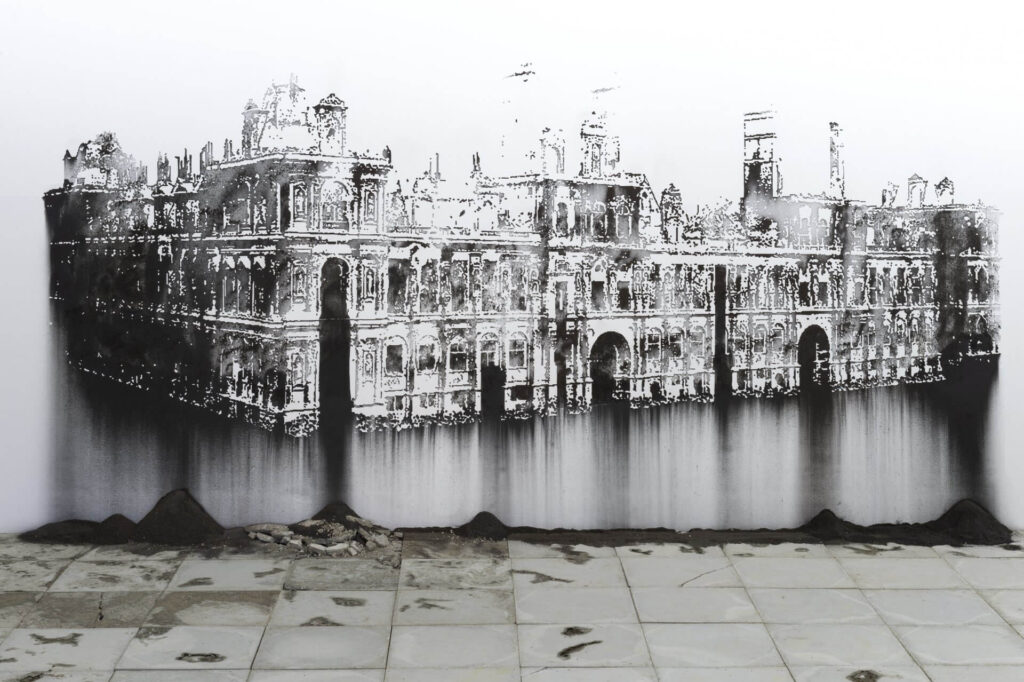

Deux femmes et deux hommes, donc, pour cette promotion 2025 : Eva Nielsen, Xie Lei, Bianca Bondi et Lionel Sabatté, dont les œuvres sont exposées au Musée d’Art Moderne de Paris à partir de ce vendredi 26 septembre.

Créé en 2000, le Prix Marcel Duchamp s’est imposé comme l’une des récompenses majeures pour l’art contemporain en France. Remis par un jury de collectionneurs, il offre aux quatre nommés une exposition dans une grande Institution publique (habituellement au Centre Pompidou, en 2025 au Musée d’Art Moderne) ainsi qu’une dotation de 90 000 euros pour le ou la lauréate.

« Jury », « nommé », « lauréat » : des termes qui rappellent la logique compétitive qui s’est installée dans le monde de l’art ces dernières décennies. Mais qui décide ? Comment juge-t-on le mérite des artistes ? Et surtout, que remportent vraiment les gagnants?

Plus de 225 prix et bourses

Prix de dessin de la Fondation Daniel et Florence Guerlain (créé en 2007), Prix MAIF pour la sculpture (2008), Prix Jean-François Prat (2012), etc. Il existe aujourd’hui une multitude de prix d’art contemporain, portés notamment par des entreprises, via leurs fondations. Le plus ancien d’entre eux, le Prix de la Fondation Pernod Ricard, a été créé en 1999. Depuis, la loi Aillagon de 2003, en favorisant le mécénat d’entreprise par des réductions fiscales importantes, a largement contribué à leur essor.

Les associations d’Amis de musées jouent elles aussi un rôle déterminant. Pour pallier l’impossibilité des institutions de distinguer directement un artiste (ce qui conduirait à un conflit d’intérêt), ce sont elles qui se chargent de remettre les distinctions. Parmi les plus prescriptrices, le Prix des Amis du Palais de Tokyo, lancé en 2008, a ainsi accompagné la carrière de plusieurs jeunes artistes français, tels que Sara Favriau (2014), Nicolas Daubanes (2018) ou encore Eva Medin (2019).

D’autres structures, comme des associations ou des écoles, prennent également part à ce bal des récompenses : Prix AMMA de l’Université Paris 1 (crée en 2017), Prix ICART Artistik Rezo (créé en 2008), jusqu’aux Prix Sciences Po (2010) et Prix Dauphine pour l’art contemporain (2014), qui ont fini par s’imposer comme des rendez-vous incontournables pour la scène émergente.

En 2022, Le Centre National des Arts Plastiques (Cnap) recensait plus de 225 prix et bourses pour les arts plastiques. Tous ne figurent pas dans ce rapport, certains n’ont pas perduré, mais la dynamique demeure exponentielle, et leur impact très difficile à évaluer. Reste que les plus prestigieux ont contribué à révéler des artistes aujourd’hui reconnus comme Tatiana Trouvé (Prix Ricard 2001, Prix Marcel Duchamp 2007) et Kader Attia (Prix Marcel Duchamp 2016).

"Starters", "Boosters" et "Prix de consécration"

Visibilité, édition d’un catalogue, production d’une exposition, résidence, versement d’une somme d’argent sans contrepartie, les récompenses varient et s’accumulent parfois. Une chose semble en tout cas partagée par nombre des artistes interrogés : plus qu’une consécration, ces prix représentent avant tout des opportunités de travail et de rencontres, fortement différenciées selon leur profil et leur carrière.

Le vrai défi et la vraie récompense sont là : pouvoir faire une exposition au sein d’une Institution publique comme le Musée d’Art Moderne. Nous sommes tous les quatre déjà gagnants.

Xie Lei, artiste nommé au Prix Marcel Duchamp 2025

Pour Lionel Sabatté, artiste nommé au Prix Duchamp cette année, et dont la carrière est déjà bien établie, l’intérêt réside avant tout dans le relais offert par l’ADIAF : « Ce prix nous donne une grande visibilité, en France mais aussi à l’international, car il est très suivi à l’étranger. » Même constat pour Xie Lei, également nommé au Prix Duchamp 2025 et récipiendaire de plusieurs autres prix : « Le vrai défi et la vraie récompense sont là : pouvoir faire une exposition au sein d’une Institution publique comme le Musée d’Art Moderne. Nous sommes tous les quatre déjà gagnants. »

Si les prix ne garantissent pas des retombées commerciales immédiates, ils fonctionnent en revanche comme des jalons de carrière. Il y a les « starters », le plus souvent des prix de Salons, modestement dotés mais reconnus par les professionnels du secteur ; les « boosters », qui permettent un saut professionnel significatif, soit par la production d’une exposition monographique, la médiatisation des lauréats ou la mise en relation avec des galeries ; et enfin les « prix de consécration » portés par de plus grandes institutions ou personnalités, validant une carrière et/ou l’ouvrant à l’internationale.

Qui décide ?

Mais alors, qui décide ? Là est la vraie question. Si la plupart des prix font l’objet d’un appel à candidature, pouvant nécessiter la préparation d’un projet abouti – ce qui, au passage, demande du temps et du travail, jamais rémunéré – il arrive aussi que la désignation des nommés soit laissée à la discrétion des organisateurs.

C’est le cas du Prix Marcel Duchamp, pour lequel des rapporteurs membres de l’ADIAF proposent une liste d’artistes, soumise ensuite au vote des autres membres. De cette consultation confidentielle entre collectionneurs et collectionneuses ressortent in fine quatre noms, dévoilés au public en début d’année, sans plus de justification.

D’autres modes de fonctionnement posent encore d’autres interrogations. Celui du Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris, par exemple, qui récompense chaque année d’un chèque de 5000 € six étudiants choisis par un jury de professionnels. Une aubaine pour ces jeunes artistes, autant que pour leurs mécènes, qui parfois s’approprient tous les leviers susceptibles de favoriser une carrière artistique.

Parmi eux, la créatrice de mode agnès b, qui cumule les étiquettes de fondatrice et présidente de ladite Association des Amis des Beaux-Arts de Paris, mais également de collectionneuse, de galeriste et de directrice de sa propre fondation d’art contemporain (la Fab).

On mesure ici facilement combien ces systèmes alimentent le sentiment d’opacité qui règne dans le monde de l’art contemporain, les choix restant souvent liés aux goûts ou au réseaux des décideurs et décideuses, qui explicitent peu leurs choix.

Pour pallier ces suspicions de conflits d’intérêt, certaines structures jouent la carte de la diversité et de la transparence. C’est le cas de la Fondation Pernod Ricard, dont le Prix reposait jusqu’ici sur un jury composé pour un tiers d’anciens artistes lauréats, un tiers de commissaires d’exposition et un tiers de collectionneurs, leurs noms et leurs fonctions étant rendus publics.

Il nous semblait essentiel de ne jamais participer au vote ni d’exercer la moindre influence sur les jurés. La légitimité d’un prix repose autant sur la composition de son jury que sur l’assurance de son indépendance.

Antonia Scintilla, directrice de la Fondation Pernod Ricard

Vers une remise en question du modèle ?

Nous disons « reposait », car en 2024, la Fondation Pernod Ricard a créé la surprise en partageant son prix entre ses sept finalistes : soit une enveloppe de 20 000€, l’achat d’une œuvre pour donation au Centre Pompidou et la prise en charge des frais de production et d’honoraires partagés entre tous et toutes.

L’impulsion de partager le prix est venue des artistes, assez tardivement par rapport à la préparation de l’exposition. Il a fallu faire preuve de réactivité : modifier le règlement et convaincre tous les partenaires, et notamment le Centre Pompidou, d’accueillir non plus une, mais sept œuvres !

Antonia Scintilla, Directrice de la Fondation Pernod Ricard

Depuis, le prix a disparu pour renaître sous le nom de « Nouveau Programme ». Inauguré le 15 septembre 2025, il offre désormais à un commissaire invité le soin d’inviter trois artistes pour concevoir une exposition. Avec toujours la garantie d’une prise en charge de la production, de l’édition d’un catalogue, ainsi que de la donation d’œuvres au Centre Pompidou.

La compétition par les prix est un ressort d’une autre époque.

Liberty Adrien, commissaire invitée de la première édition du "Nouveau Programme" de la Fondation Pernod Ricard

En 2022, le Salon de Montrouge avait ouvert la voie en supprimant ses prix au profit d’une subvention collective et de divers partenariats extérieurs. Il faut dire que les récompenses, créées et accumulées au fil des éditions, étaient devenues si nombreuses qu’elles n’avaient plus guère d’impact, sinon celui de dévaluer les artistes qui n’en recevaient aucune.

Plus retentissante encore, la remise du Turner Prize (l’un des plus prestigieux prix d’art contemporain au monde) à ses quatre lauréats et lauréates en 2019. Une décision prise là encore à la demande des artistes finalistes et qui n’en finit pas de susciter des interrogations sur la valeur des distinctions et sur l’effet de telles mises en compétition.

Un régime à plusieurs vitesses

Faut-il en conclure que le système des prix est à bout de souffle ? Rien n’est moins sûr, tant leur nombre ne cesse d’augmenter et tant ils demeurent un instrument de rayonnement puissant pour les mécènes.

Du côté des artistes, le ressenti est bien différent. Car si ces prix servent effectivement de leviers de carrière, ils donnent en même temps raison à une forme structurelle de précarité, dans un milieu où le travail des créateurs peine à être justement rémunéré et où la valeur symbolique se substitue trop souvent à l’absence de moyens réels.

Une carrière, c’est un marathon. Un prix, c’est une étape à 10 kilomètres, un repère dans le paysage.

Xie Lei, artiste nommé au Prix Marcel Duchamp 2025

Entre tremplin et promesses, les prix sont un pis-aller autant qu’un symptôme des paradoxes et des dysfonctionnements du secteur culturel, malheureusement plus prompt à parier sur le temps court de la compétition qu’à s’investir sur le temps long de la création. Gardons en tête que distinguer n’est pas soutenir et que la construction de leur valeur reste pour les artistes une épreuve de fond.

Thibault Bissirier et Charles Gaucher

La Perle

Prix Marcel Duchamp 2025

Du 26 septembre 2025 au 22 février 2026

Musée d’Art Moderne de Paris

Exposition gratuit, sans réservation

Annonce du lauréat le 23 octobre 2025

« Sorry Sun »

1ère édition du Nouveau Programme

Jusqu’au 31 octobre 2025

Fondation Pernod Ricard, Paris

Avec Saodat Ismailova, Alexandre Khondji et Hélène Yamba-Guimbi

Commissaire : Liberty Adrien